目次

「80代の男性が突然頭痛を訴えている」との119番通報を受け、救急隊が現場に到着。「救急隊です!開けてください。」呼びかけに反応なし。自宅の玄関は施錠され、窓もすべて閉まっている――。

現場でこのような状況に直面した場合、救急隊長であるあなたはどのように対応しますか?

この記事では、救急現場で施錠された住居に遭遇したときの対応判断と、法的根拠について解説します。

高齢化と独居世帯の増加:今後増える「内部施錠事案」

日本における65歳以上の高齢者の割合は約29.1%(2024年時点)。今後さらに高齢化が進み、一人暮らしの高齢者世帯も増えると予測されています。

総務省統計局の「人口推計」(令和6年1月報)によれば、65歳以上の一人暮らし世帯は2024年で約750万に人し、5年前と比較して約15%増加しています。

その結果、救急現場で「内部から施錠されていて中に入れない」内部施錠事案は確実に増えていくでしょう。

実例:「内部施錠事案」の実態と統計

〇覚知 12時ごろ

○場所 一般住宅

〇通報内容 71歳男性、めまい及び嘔吐で動けないもの。(固定電話で本人通報)

〇概要 現場到着時、玄関は施錠されており、玄関から呼び掛けても反応はなし。

実際にこのような現場に遭遇した時「事前の準備や判断基準があれば、より適切な対応ができる」のにとお考えの隊長さんが多くおられるのではないでしょうか?

実際、私の消防本部にもこのような事案は増加傾向にありますが、窓を破壊するための法的根拠やマニュアルはなく、個別具体的に救急隊長が判断しているの現状です。

家のドアや窓を破壊してもいいのか?|消防法との関係

「現場が明らかに緊急」と判断しても、玄関や窓を破壊して入ることは簡単に決断できるものではありません。

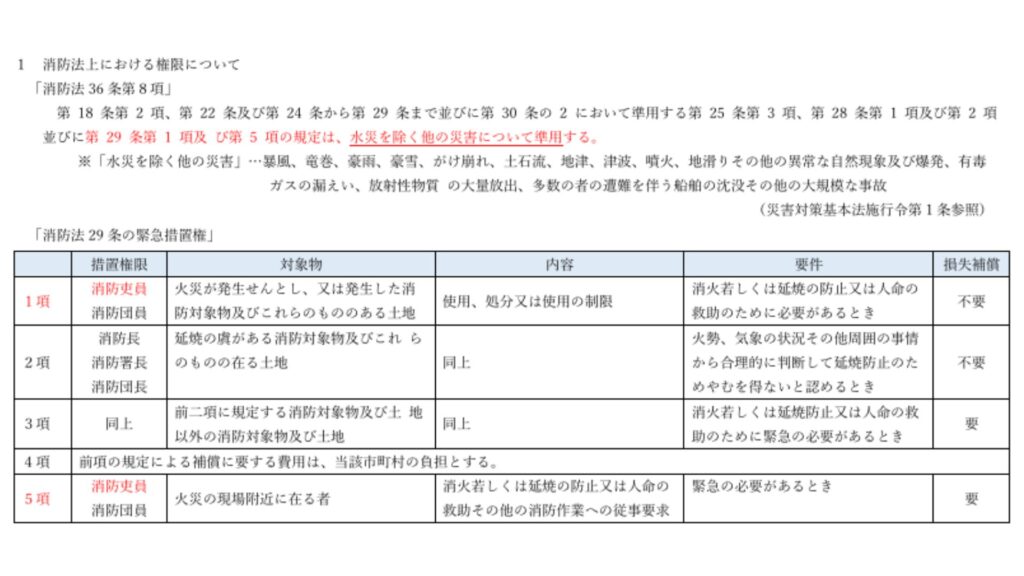

まず知っておきたいのが、消防法第29条の存在です。この条文には、火災や災害時に必要な処置としての破壊行為が記載されていますが、救急現場は災害ではないため適用外です。

【消防法第29条、法36条第8項】

法的根拠は「刑法第37条:緊急避難」

残念ながら内部施錠の現場では、消防法29条は適応されません。

救急現場での破壊行為の根拠となるのは、刑法第37条「緊急避難」です。

【刑法第37条】

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。これは、「他人の権利または法益を侵害することがやむを得ない場合、その違法性が阻却される」とするもので、正当な救急業務の一環として、必要最小限の破壊は許されるという解釈になります。

破壊の前に確認すべきチェックポイント

施錠された住居に対して破壊行為を行う前に、以下のポイントを必ず確認しましょう:

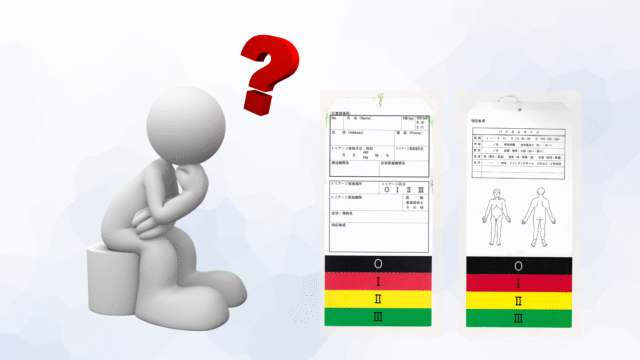

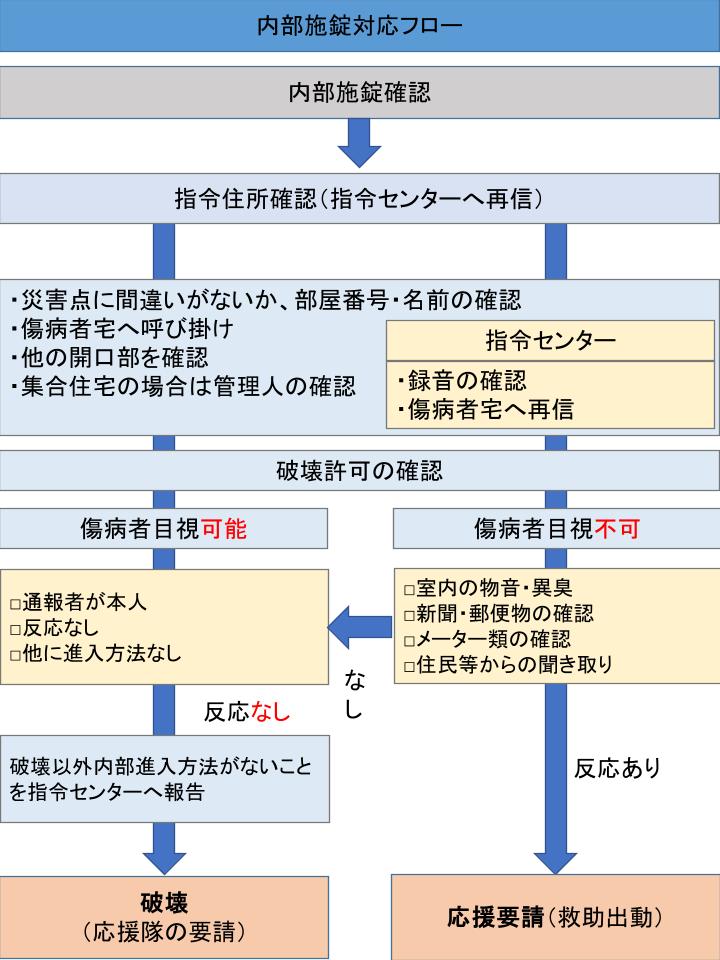

意思決定フローチャート:救急現場での判断基準

- 通報内容の確認

- 急病・外傷の重症度は?

- 傷病者本人からの通報か?

- 現場到着時の状況確認

- 傷病者宅で間違いないか?部屋番号は?

- 応答はあるか?

- 外部からの観察で緊急性は?

- 代替手段の検討

- 他の進入経路はあるか?

- 合鍵は入手できるか?

- 破壊行為の判断

- 生命の危険性が高いか?

- 破壊以外に選択肢はないか?

- 破壊後の対応

- 最小限の破壊で済んだか?

- 後始末と報告は適切か?

破壊後の対応と記録も重要

破壊行為を行った後は、適切な対応と記録が訴訟リスク回避のために不可欠です:

- 救急活動記録表に詳細記録(状況や判断理由など)

- 通報内容と現場到着時刻

- 現場での判断プロセスと理由

- 破壊行為の具体的内容と時刻

- 立会人の有無と情報

- 通報者や関係者から許可を得た場合は、その経緯の記録

- 誰から、いつ、どのような同意を得たか

- 可能であれば署名や録音などの証拠を残す

- 警察や建物管理者への連絡

- 警察への届出内容と対応者名

- 管理会社や大家への連絡内容と時刻

- 仮施錠や養生など、防犯措置を講じる

- どのような措置を講じたか(写真があれば理想的)

- 使用した資材や方法の記録

Q&A:現場で多い質問と回答

Q1: 破壊行為によって損害賠償を請求された場合の対応は?

A1: 適切な判断過程と記録があれば、「緊急避難」として法的に保護される可能性が高いです。ただし、各自治体の顧問弁護士に相談することをお勧めします。最高裁平成8年6月25日判決では、「正当な業務行為として行われた緊急措置は、相当の範囲内であれば違法性が阻却される」との判断が示されています。

Q2: 高齢者施設や集合住宅での対応に違いはある?

A2: 施設には通常、緊急時の対応マニュアルがあり、合鍵も管理されています。集合住宅の場合は管理会社や大家に連絡する選択肢もあります。いずれの場合も、事前に関係先への連絡を試みることが重要です。

Q3: 警察と消防・救急の役割分担はどうあるべき?

A3: 警察は建物侵入の適法性判断、消防・救急は傷病者救出と搬送が基本です。理想的には警察の立ち会いのもとで破壊行為を行うことが望ましいですが、緊急性が高い場合は救急隊の判断で先行して対応することもあります。

まとめ

最後に:自信を持って

内部施錠の現場では、「待つべきか、行動(破壊)すべきか」の判断を迫られます。法的な知識を持つことで、自信を持って判断できるようになります。

大切なのは、「傷病者の命を最優先する」という救急隊の使命です。

窓ガラス1枚の価値と人命を天秤にかけるなら、答えは明らかです。もちろん、むやみに破壊するのではなく、適切な判断プロセスを経ることが重要です。

皆さんも現場で迷ったときは、この記事を思い出してください。法的にも守られた正当な行為であることを忘れずに。