目次

人の命を救う、やりがいのある仕事を目指して

1. 救急救命士とは何か – 命を救う最前線のプロフェッショナル

救急救命士は、1991年に救急救命士法により誕生した国家資格を持つ救急医療のプロフェッショナルです。その主な目的は、プレホスピタル・ケア(病院前救護)を充実させ、救命率を向上させることにあります。

1-1. 救急救命士と救急隊員の違い

救急車には、一般の救急隊員と救急救命士の資格を持った隊員が乗車しています。一般の救急隊員は救急課程を修了していますが、救急救命士はより専門的な知識と技術を有し、医師の指示の下に特定の救急救命処置(特定行為)を行うことができる点が大きな違いです。

「特定行為」とは?

- 気管挿管

- 静脈路確保と輸液

- 薬剤投与(アドレナリン、ブドウ糖など)

- 電気ショック(医師の具体的指示なしでも可)

近年では、救急隊員3名のうち最低1名は救急救命士の有資格者であることが推奨されています。

1-2. 救急救命士の声

「私が救急救命士を目指したのは、人の命に直接関わる仕事がしたかったからです。確かに厳しい現場もありますが、自分の判断や処置で救える命があるという事実が、何よりもやりがいになっています。」 —— 救急救命士歴8年 Tさん(30代)

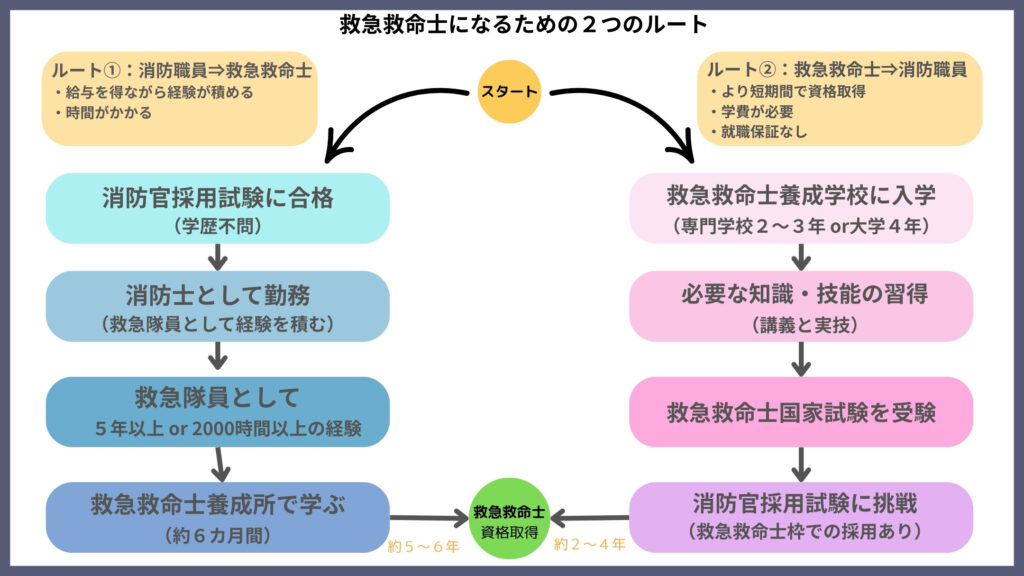

2. 救急救命士になるための2つのルート – あなたに合った道はどちら?

救急救命士になるには、大きく分けて2つの方法があります。それぞれのルートには特徴があり、あなたの状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。

【ルート比較表】

| 比較項目 | ルート① 消防職員→救急救命士 | ルート② 救急救命士→消防職員 |

|---|---|---|

| 期間 | 消防士として5年以上+養成所6か月 | 2〜4年(養成校による) |

| 費用 | 給与を得ながら資格取得可能 | 学費が必要 |

| メリット | 実務経験を積みながら学べる | 短期間で資格取得が可能 |

| デメリット | 資格取得まで時間がかかる | 就職の保証はない |

| 向いている人 | 消防士の仕事に興味がある人 | まず資格を取得したい人 |

2-1. ルート①:消防職員になってから、救急救命士の資格を取得する

このルートでは、まず消防士採用の公務員試験に合格し、消防職員として働きます。出身学部は問わず、高校、大学、専門学校など様々なバックグラウンドの方が挑戦できます。

必要条件

- 消防職員として採用される

- 救急隊員として5年以上の現場経験または2000時間以上の救急現場での実務経験

- 所属消防本部からの推薦を得る

- 救急救命士養成所で約6か月間の課程を修了

- 救急救命士国家試験に合格

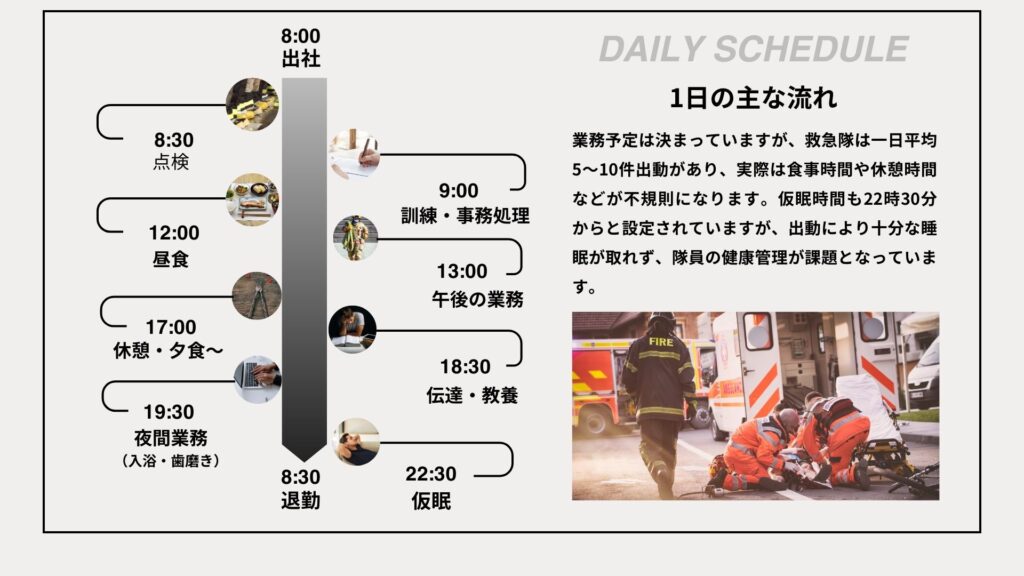

消防士の一日(救急隊配属の場合)

一般的な1日の流れは下記のとおりです。

08:30 交代点検

09:00 車両・資器材点検・訓練・事務処理

12:00 昼食

13:00 事務処理・訓練

17:00 夕食

18:30 伝達・教養時間

19:30 夜間業務(入浴や歯磨きなど)

08:30 勤務終了・申し送り

要請があれば随時出動(1日5件から10件程度の出動があります)※24時間勤務と非番・週休というサイクルで勤務することが一般的です。

2-2. ルート②:救急救命士の資格を取得してから、消防職員になる

こちらのルートでは、まず救急救命士の養成校で学び、国家資格を取得した後に消防職員を目指します。

養成校の種類と修業期間

- 専門学校:2年制または3年制

- 大学:4年制(学士の学位取得可能)

必要条件

- 文部科学大臣または都道府県知事が指定した養成校で必要な知識・技能を修得

- 救急救命士国家試験に合格

- 消防官採用試験に合格

注意点

- 救急救命士の資格を取得しても、必ずしも消防に採用されるとは限りません

- 「取得見込み」で救急救命士枠採用試験に合格した場合、国家試験に落ちると採用が取り消しになることも

- 消防官採用試験には年齢制限がある場合がほとんど(自治体によって異なる)

2-3. 国家試験の難易度と対策

2025年の救急救命士国家試験の合格率は2025年の合格率は前回の試験から0.2ポイント増の94.4%でした。試験は筆記とで構成され、筆記試験は医学的知識や法律など多岐にわたる内容が出題されます。

試験対策のポイント

- 解剖学・生理学の基礎をしっかり固める

- 過去問題を繰り返し解く

3. 救急救命士の仕事内容と求められる能力

3-1. 具体的な仕事内容

救急救命士は、救急現場や搬送途上において、傷病者の状態を観察・評価し、必要な応急処置を行います。具体的には以下のような業務を担当します。

- 現場での初期評価:傷病者の状態を素早く正確に評価

- 応急処置:気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、止血など

- 特定行為:医師の指示の下での気管挿管、静脈路確保、薬剤投与など

- 病院選定と搬送:適切な医療機関への搬送

- 記録と報告:活動記録の作成と引継ぎ

3-2. ある日の救急出動事例

午前10時30分 – 急性心筋梗塞の疑い

50代男性、仕事中に突然の胸痛を訴え同僚が119番通報。到着時、傷病者は冷や汗を流し、胸を押さえて苦しんでいました。速やかにバイタルサイン(意識・呼吸・脈拍・血圧など)を確認し、心電図を装着。Ⅱ、Ⅲ,aVfでSTの上昇を認め、急性心筋梗塞(下壁梗塞)の可能性が高いと判断しました。

医師の指示の下、静脈路を確保し、3次対応の医療機関へ迅速に搬送しました。後日、この傷病者は以前と変わらない生活が送れていると署にお礼の手紙が届きました。

3-3. 救急救命士に求められる能力

救急救命士には、医学的知識や技術だけでなく、様々な能力が求められます。

知識・技術面

- 医学的知識:解剖・生理、病態、薬理など

- 処置技術:応急処置、特定行為など

- プロトコル理解:各種活動指針の理解と適用

- 機器操作:様々な医療機器の適切な使用

人間力・精神面

- 冷静な判断力:緊急時でも冷静に状況を判断できる能力

- コミュニケーション能力:傷病者や家族、医療機関との適切なコミュニケーション

- チームワーク:隊員との連携、役割分担

- 体力・精神力:24時間勤務や過酷な現場に対応できる体力と精神力

- 倫理観:人命に関わる職として高い倫理観と責任感

4. 給与・待遇 – 公務員としての安定性

4-1. 給与体系

救急救命士として消防機関で働く場合、地方公務員としての給与体系が適用されます。

- 初任給:大卒で約20〜22万円、短大・専門学校卒で約18〜20万円

- 昇給:経験年数や役職に応じて昇給

- ボーナス:年2回(6月・12月)、計4〜4.5ヶ月分程度

- 諸手当:夜勤手当、休日勤務手当、超過勤務手当、救急業務手当など

※自治体によって差があります。

詳細を確認したい方は各自治体の採用HPか下記リンクを参考にしてください。

4-2. 勤務形態

消防機関の救急救命士は、一般的に24時間勤務制を採用しています。

- 代表的な勤務パターン:24時間勤務 → 24時間休み → 24時間勤務 → 48時間休み

- 地域や消防本部によって勤務形態は異なります

4-3. 福利厚生

公務員としての充実した福利厚生を受けることができます。

- 健康保険

- 年金制度

- 住宅手当

- 育児・介護休暇制度

- 研修制度

5. 救急救命士のキャリアパスと継続教育

救急救命士としてスタートした後も、継続的な教育とスキルアップが求められます。

5-1. キャリア成長の道筋

- 新任救急隊員(1〜3年目):基本的な救急活動の習得

- 兼任救急隊員(3〜5年目):小隊としての役割遂行

- 現任救急隊員(5〜10年目):救急隊長の補佐、教育担当

- 救急隊長(10年目〜):小隊のリーダーとしての活動

- 指導救命士:経験を積んだ救急救命士が目指す指導的立場

5-2. 指導救命士とは

指導救命士は、経験豊富な救急救命士が他の救命士や救急隊員への教育を行うことで、救急業務全体の質を向上させる「教育の連鎖」の中心となる役割です。

指導救命士の主な役割

- MC(メディカルコントロール)医師と連携して救急業務を指導

- 所属職員への教育・指導(年間計画策定、研修会開催など)

- 他の教育担当者への助言

- MC協議会との連絡・調整

- 事後検証への参画・フィードバック

5-3. 継続教育の重要性

救急医療は日々進化しており、常に最新の知識や技術を学び続けることが必要です。

継続教育の機会

- 各種研修会・講習会

- 病院実習

- e-ラーニング

- 学会・セミナー参加

- 小隊訓練

「救急救命士は一生学び続ける職業です。医学の進歩に合わせて常に勉強していかなければなりません。でも、その分だけ自分自身の成長を実感できるのも魅力です。」

6. 救急救命士の就職先と活躍の場

6-1. 主な就職先

消防機関(消防署)が救急救命士の最も一般的な就職先です。しかし、近年では活躍の場が広がりつつあります。

消防機関以外の就職先

- 病院:2019年に厚生労働省が病院内での活動を認める方針を示しており、今後増加の見込み

- 自衛隊:自衛隊内での救急救命士資格取得制度あり(非常に狭き門)

- 大学・専門学校の講師:教育機関での後進の育成

- 民間救急:イベント救護や患者搬送など

6-2. 地域による特徴と違い

救急救命士の働き方は、地域によって異なる特徴があります。

都市部

- 出動件数が多い(1日に複数回の出動が当たり前)

- 症例のバリエーションが豊富

- 医療機関が近く、搬送時間が比較的短い

地方

- 出動件数は都市部より少ない傾向

- 搬送時間が長く、その間の処置がより重要になる

- 救急隊員専任ではなく、消防隊員や予防担当の仕事も兼務

6-3. 女性救急救命士の活躍

消防の世界でも女性の進出が進んでおり、女性救急救命士も増加傾向にあります。特に女性傷病者へのケアや、子どもや高齢者への対応において、きめ細かな配慮ができるなど高い評価を受けています。

「最初は体力面で不安もありましたが、技術と知識でカバーできる部分も多いです。また、女性特有の症状を持つ患者さんへの対応では、同性として安心感を与えられると感じています。」 —— 女性救急救命士 Yさん(30)

7. 救急救命士の教育機関 – どこで学ぶ?

7-1. 消防機関の教育機関

- 消防学校(都道府県・政令市):救急隊員教育、隊長教育、指導救命士養成等

- 消防大学校(消防庁):救急科が設置、救急業務指導者としての資質向上を目的

- 救急救命士養成所(都道府県・政令市):救命士再教育、追加講習、隊長教育等

7-2. 民間の教育機関

- 一般財団法人 救急振興財団:全国47都道府県の出資により設立、消防機関の救急救命士養成が目的

- 救急救命士養成所(専門学校):全国各地にあり、2年制または3年制が一般的

- 大学:救急救命士課程のある学部・学科を設置

7-3. 主な救急救命士養成校一覧(一部)

| 学校名 | 所在地 | 修業年限 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 国士舘大学 | 東京都 | 4年 | 体育学部スポーツ医科学科に設置 |

| 杏林大学 | 東京都 | 4年 | 保健学部救急救命学科 |

| 東京医療保健大学 | 東京都 | 4年 | 医療保健学部医療保健科 |

| 帝京大学 | 東京都 | 4年 | 医療技術学部スポーツ医療学科 |

| 日本体育大学 | 東京都 | 4年 | 保健医療学部救急医療学科 |

| 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県 | 3年 | 看護専門学校救急救命士コース |

| 横浜市立大学 | 神奈川県 | 4年 | 医学部看護学科救急救命コース |

※この他にも全国に多数の養成校があります

8. よくある質問(FAQ)

Q1: 救急救命士になるには体力に自信がないとダメですか?

A: 確かに体力は必要ですが、技術や知識でカバーできる部分も多いです。また、チームで活動するので、それぞれの強みを活かした役割分担も可能です。日頃のトレーニングで基礎体力を養うことで十分対応できるケースも多いでしょう。

Q2: 国家試験の難易度はどのくらいですか?

A: 救急救命士国家試験の合格率は例年90%程度です。学校や養成所でしっかり学び、過去問題などに取り組めば十分合格可能なレベルと言えます。特に消防機関からの推薦で養成所に入る場合は、合格率が高い傾向にあります。

Q3: 年齢制限はありますか?

A: 救急救命士の国家資格自体には年齢制限はありませんが、消防官採用試験には各自治体で年齢制限が設けられていることがほとんどです。一般的には18〜30歳前後までとされていますが、自治体によって異なりますので、希望する消防本部の採用情報を確認することをお勧めします。

Q4: 救急救命士の資格を取得すれば、必ず消防士として採用されますか?

A: 残念ながら、資格を取得しても消防士としての採用が保証されるわけではありません。消防官採用試験には競争率が高い場合もあります。ただし、救急救命士枠での採用試験では、一般の採用枠よりもライバルが少ない傾向にあります。

Q5: 女性でも救急救命士として活躍できますか?

A: もちろんです。近年では女性救急救命士の数も増えており、活躍の場も広がっています。特に女性傷病者への対応など、女性ならではの視点が求められる場面も多くあります。消防本部によっては、女性職員の活躍を推進する取り組みも行われています。

9. まとめ – 救急救命士を目指すあなたへ

救急救命士は、国家資格を持ち、主に消防機関で活躍する重要な専門職です。人の命を救うという大きな責任と、それに見合ったやりがいがある職業です。

救急救命士になるためには、消防士になってから資格を取得するルートと、養成校で学んでから消防士になるルートがあり、それぞれに特徴があります。どちらのルートを選択する場合でも、国家試験の合格と消防官採用試験の突破が必要となります。

救急救命士として採用された後も、生涯にわたる継続教育を通じて、常に知識・技術の維持・向上に努め、国民の期待に応えていくことが重要です。指導救命士制度など、キャリアアップの機会も用意されています。

人の命に関わる重要な仕事だからこそ、高い専門性と倫理観が求められますが、その分だけ大きな達成感と社会的な意義を感じることができる職業です。救急救命士を目指すあなたの挑戦を応援しています。

関連記事

この記事があなたのキャリア選択の参考になれば幸いです。救急救命士に関する質問があれば、

下記お問い合わせ欄からお気軽にお尋ねください。経験者や専門家からの回答も歓迎します!

注釈:

最新の正確な情報については、各自治体の消防本部や養成校、関係機関などにお問い合わせください。