目次

アナフィラキシーショックで命を落とす人を減らすために

「突然の息苦しさや全身の発疹、血圧低下…。アレルギー反応が全身に及ぶアナフィラキシーショックは、適切な処置が遅れると命にかかわります。」

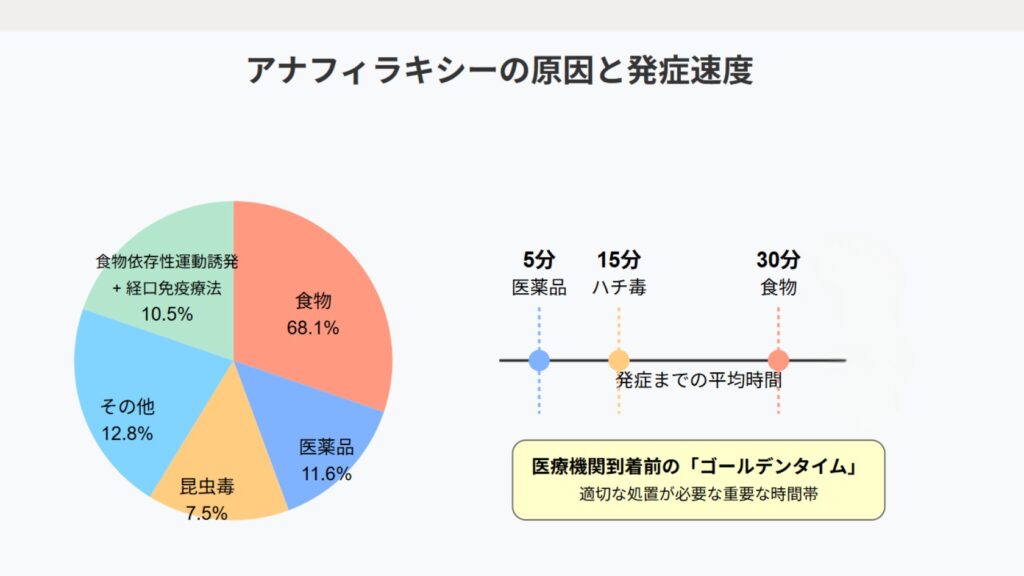

現在、日本では年間80~100人がアナフィラキシーが原因で命を落としています。特に重大なのは、原因となる抗原によって症状が急速に進行する点です。医薬品では平均5分、ハチ毒では15分、食物では30分で呼吸停止や心停止に至るケースが報告されており、医療機関到着前の「ゴールデンタイム」に適切な処置が必要です。

その救命の切り札となるのがアドレナリン(エピネフリン)の筋肉内注射、一般にはエピペン®として知られるものです。

しかし現行制度では、救急救命士がエピペンを使用できるのは、医師からあらかじめ処方を受けている患者さんに限られていました。その結果、アナフィラキシーで病院に搬送された患者さんのうち、わずか8〜22%しかエピペンによる早期治療を受けられていないのが現状です。

アナフィラキシーの疫学:意外と多い発症率

アナフィラキシーは決して珍しい病態ではありません。世界全体では生涯有病率が0.3-5.1%と推定されています。日本の学校現場では、アナフィラキシーの既往を有する児童生徒の割合は、小学生で0.6%、中学生で0.4%、高校生で0.3%に上ります。

文部科学省の調査(平成25年)によれば、全国の児童生徒のうち:

- 食物アレルギー:45万3,962人(4.5%)

- アナフィラキシー:4万9,855人(0.5%)

- エピペン®保持者:2万7,312人(0.3%)

これらの数字が示すように、アナフィラキシーの既往があっても、実際にエピペンを処方されている方は約半数にとどまります。

10年ぶりの救急救命処置拡大:厚労省が実証事業を開始

この状況を改善するため、厚生労働省は約10年ぶりとなる救急救命処置の拡大に向けた実証事業を開始します。この事業では、エピペンを処方されていない患者さんに対しても、救急救命士が医師の指示のもとでエピペンを投与できるようになります。

実証事業の背景

2020年の救急救命措置検討委員会での議論を経て、エピペンの処方を受けていない患者さんも含めたアナフィラキシー対応の拡大が望ましいと評価されました。その後、2021年から2023年にかけて行われた研究では、救急救命士が「アナフィラキシーの観察カード」を用いることで、アナフィラキシーやアドレナリン投与の必要性を高い精度で判断できることが確認されました。

特筆すべきは、この研究において、救急救命士がアドレナリン投与が必要と判断した全ての事例で、医師もアナフィラキシーと診断しており、誤った判断で不要なアドレナリン投与を行うリスクは極めて低いことが示されたことです。

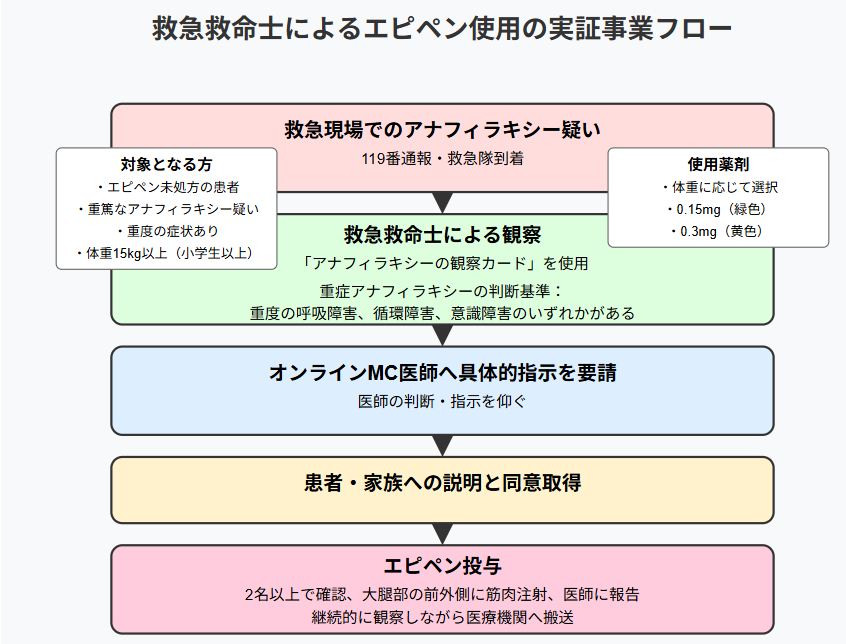

誰が、どんな状況で、どのように使用するのか?

対象となる方

- エピペンの処方を受けていない患者さんで、

- 救急救命士の観察により重篤なアナフィラキシーが疑われ、

- 重度の呼吸障害、循環障害、または意識障害のいずれかがある方

- 年齢は小学生以上(体重15kg以上を目安)

- すでにエピペンを所持している場合や、発症後にエピペンが投与されている場合は対象外

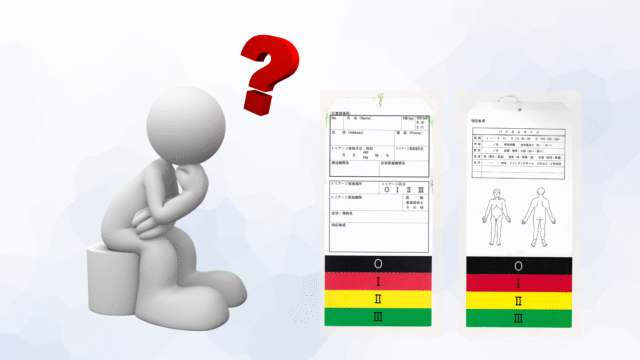

投与の手順

- 救急救命士が「アナフィラキシーの観察カード」を使用してアナフィラキシーを判断

- オンラインMC(メディカルコントロール)医師へ具体的指示を要請

- 医師の指示が出たら、患者さんや家族に説明し同意を得る

- 2名以上で確認した上でエピペンを筋肉注射(大腿部の前外側)

- 注射後は速やかに医師に報告し、継続的に観察しながら医療機関へ搬送

使用薬剤と投与方法

- 小学生以上を対象に、体重や年齢に応じて0.15mg(緑色)または0.3mg(黄色)のエピペンを使用

- 投与は1本のみ

- 投与部位は大腿部の前外側(太ももの外側中央)

合は、すぐに119番通報し、エピペンをお持ちの方は医師の処方に従って使用してください。

アナフィラキシーとはどんな状態? —— 定義と診断基準

アナフィラキシーは、日本アレルギー学会の定義によれば「重篤な全身性の過敏反応であり、通常は急速に発現し、死に至ることもある病態」です。

アナフィラキシーと診断されるのは、以下の2つの基準のいずれかを満たす場合です:

- 皮膚・粘膜の症状が急速に出現(数分〜数時間)し、さらに次のいずれかを伴う:

- 呼吸器症状(呼吸困難、喘鳴など)

- 循環器症状(血圧低下、失神など)

- 重度の消化器症状(重度の腹痛、反復性嘔吐など)

- 特定のアレルゲンへの暴露後、急速に血圧低下が起こる

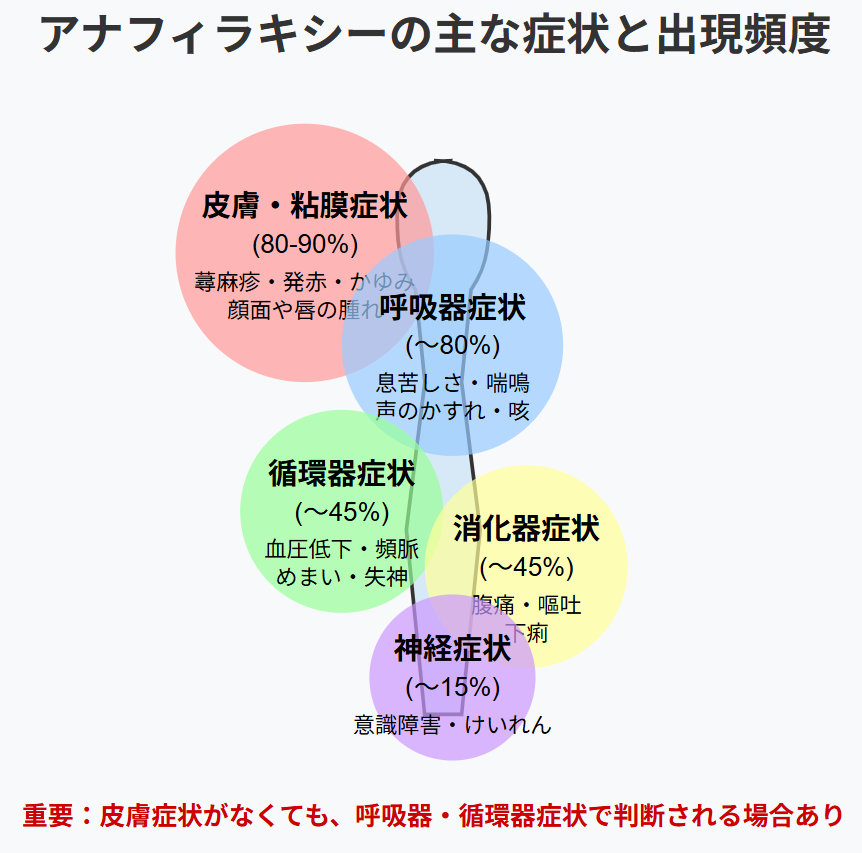

アナフィラキシーの症状と出現頻度

アナフィラキシーでは複数の臓器に症状が現れるのが特徴です。主な症状と出現頻度は以下の通りです:

皮膚・粘膜症状(80-90%の患者に出現)

- 蕁麻疹(じんましん)

- 顔面や唇の腫れ(血管性浮腫)

- 全身の発赤(ほてり)

- かゆみ

呼吸器症状(最大80%)

- 息苦しさ

- 喘鳴(ぜんめい:ヒューヒューという音)

- 声のかすれ

- 咳

循環器症状(最大45%)

- 血圧低下

- 脈拍の異常(頻脈・徐脈)

- めまい、失神

- 蒼白(顔色が悪い)

消化器症状(最大45%)

- 腹痛

- 嘔吐

- 下痢

神経症状(最大15%)

- 意識障害

- けいれん

- 失禁

- 不安感

- 死の恐怖感

重要:皮膚症状がなくても、呼吸器・循環器症状があればアナフィラキシーと判断される場合があります

アナフィラキシーの原因となるもの

日本のアレルギー学会認定教育研修施設の調査(2015-2017年)によると、アナフィラキシーの原因は:

- 食物:68.1%(卵22%、牛乳21%、小麦10%など)

- 医薬品:11.6%(抗生物質33%、NSAIDs16%、造影剤13%など)

- 昆虫毒:7.5%(主にスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ)

- 食物依存性運動誘発アナフィラキシー:5.2%(小麦、エビ、カニが多い)

- 経口免疫療法:5.3%

医薬品副作用データベースの分析では、アナフィラキシーによる死亡例の原因として診断用薬(造影剤など)が28.7%、抗生物質製剤が23.9%を占めています。

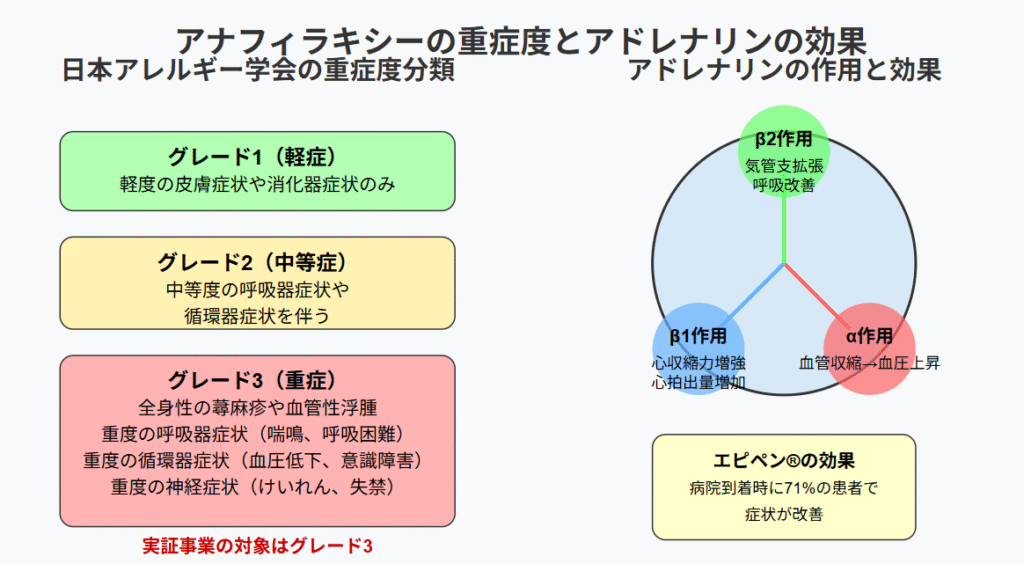

アナフィラキシーの重症度分類

日本アレルギー学会では、アナフィラキシーの重症度を3段階に分類しています:

グレード1(軽症)

軽度の皮膚症状や消化器症状のみ

グレード2(中等症)

中等度の呼吸器症状や循環器症状を伴う

グレード3(重症)

- 全身性の蕁麻疹や血管性浮腫

- 重度の消化器症状(繰り返し嘔吐・下痢)

- 重度の呼吸器症状(明らかな喘鳴、呼吸困難、チアノーゼ、SpO₂≦92%)

- 重度の循環器症状(頻脈・徐脈、血圧低下、意識障害)

- 重度の神経症状(けいれん、失禁、意識消失)

この実証事業では、主にグレード3のような重症例が対象となります。

アナフィラキシーの治療:最重要はアドレナリン

アナフィラキシーに対する治療の第一選択薬はアドレナリン(エピネフリン)です。その理由は、アドレナリンが持つ多面的な効果にあります:

- α作用:血管収縮→血圧上昇

- β1作用:心収縮力増強、心拍数増加→心拍出量増加

- β2作用:気管支拡張→呼吸改善、マスト細胞からの化学伝達物質放出抑制

医療データによれば、エピペン®の使用により、71%の患者は病院到着時の症状が改善したとされています。しかし、20%はグレード3の重症症状が残存していたことも報告されており、早期投与の重要性が示唆されています。

アドレナリン投与のポイント

- 投与部位:大腿部の前外側の筋肉内(血流が豊富で吸収が早い)

- 投与間隔:症状が改善しない場合は5〜15分毎に繰り返し投与可能

- 患者体位:意識があれば座位または臥位、呼吸困難なら座位、循環器症状があれば下肢挙上した仰臥位

リスク因子と増悪因子を知る

アナフィラキシーの重症化リスクが高い方々:

- 喘息患者(特にコントロール不良の場合)

- 高齢者(重症度の高い症例の割合が高齢群で高い)

- 特定の薬剤服用者(β遮断薬、ACE阻害薬、NSAIDsなど)

また、以下の因子がアナフィラキシーを増悪させる可能性があります:

- 運動(特に食物依存性運動誘発アナフィラキシーの場合)

- 感染症の罹患中

- 精神的ストレス

- 月経前

よくある質問

Q: エピペンとはどんな薬ですか?

A: エピペン®はアドレナリン(エピネフリン)が充填された自己注射器です。アドレナリンは体内で自然に生成されるホルモンで、アナフィラキシーの症状を緩和する効果があります。血管を収縮させて血圧を上昇させ、気道の筋肉を弛緩させて呼吸を楽にします。

Q: 副作用はありませんか?

A: アドレナリンには、動悸、頭痛、震え、不安感などの副作用が生じる可能性がありますが、命に関わるアナフィラキシー状態では、これらの副作用のリスクよりも投与のメリットの方が大きいとされています。

Q: なぜ救急救命士がエピペンを使用できるようになるのですか?

A: アナフィラキシーは進行が早く、適切な処置が遅れると命にかかわります。医療機関到着前に適切な処置を行うことで、救命率の向上が期待できるためです。また、初めてアナフィラキシーを起こす方も多く、あらかじめエピペンを処方されていないケースが少なくありません。

Q: この実証事業はいつまで続きますか?

A: 令和8年(2026年)3月31日までの時限措置として実施されます。その後、事業の結果を踏まえて本格運用が検討される予定です。

Q: アナフィラキシーとパニック発作の区別はつきますか?

A: 救急救命士は「アナフィラキシーの観察カード」を使用し、皮膚症状や循環器症状など、アナフィラキシーに特徴的な症状の有無を確認します。パニック発作では通常、蕁麻疹や血管性浮腫、血圧低下などは見られません。さらに、医師の具体的指示を受けるため、誤診のリスクは最小限に抑えられます。

救急救命士の皆様へ:実証事業参加に向けて

この実証事業に参加するには、以下の要件を満たす必要があります:

- MC協議会が主体的に取り組む体制が整っていること

- 参加する全ての救急救命士が専用の研修(オンライン講義6時限+対面実習4時限)を修了していること

- 指示を出すオンラインMC医師も専用研修(60〜90分)を受講していること

- 地域住民への周知が行われていること

- 有害事象やインシデントの収集・報告体制が整備されていること

研修では、アナフィラキシーの基礎知識、プロトコル・観察カードの使用法、ケーススタディ、指示要請の方法、手技などを学びます。特に「アナフィラキシーの観察カード」の使用方法は重要で、アナフィラキシーガイドライン2022に準拠した判断基準を用います。

安全性への配慮

エピペン投与の判断においては、誤った投与を防ぐための二重三重のチェック体制が組まれています:

- 観察カードによる客観的評価

- オンラインMC医師による具体的指示

- 2名以上での確認

- 投与前の患者・家族への説明と同意取得

- 継続的な観察とMC医師への報告

また、投与後に有害事象やインシデントが発生した場合の報告体制も整備されています。

期待される効果と今後の展望

この実証事業により、アナフィラキシーによる死亡者数の減少が期待されます。病院前の早期アドレナリン投与により、呼吸・循環状態の改善、入院期間の短縮、予後の改善などの効果が見込まれます。

「そばを食べたら呼吸困難になった」「虫に刺されて全身に発疹が出始めた」など、突然のアナフィラキシーに見舞われた方々に、より迅速かつ適切な処置を届けるための重要な一歩です。

実証期間終了後は、その結果を踏まえて制度の本格運用が検討される予定であり、救急医療体制のさらなる充実に繋がることが期待されています。

アレルギーをお持ちの方へ:自己管理のポイント

アレルギーをお持ちの方は、以下の点に注意しましょう:

- 原因アレルゲンを明確に把握し、医療者や周囲の人に伝えておく

- アレルゲン回避の徹底(食品表示の確認など)

- エピペンの処方を受けている方は常に携帯し、使用方法を理解しておく

- 緊急時のアクションプランを家族や周囲の人と共有する

- 医療アラートブレスレットなどの着用を検討する

本ブログは厚生労働省の実証事業に関する公開情報および日本アレルギー学会のガイドラインをもとに作成しています。最新の正確な情報については、厚生労働省や各地域の消防本部の公式発表をご確認ください。