目次

はじめに

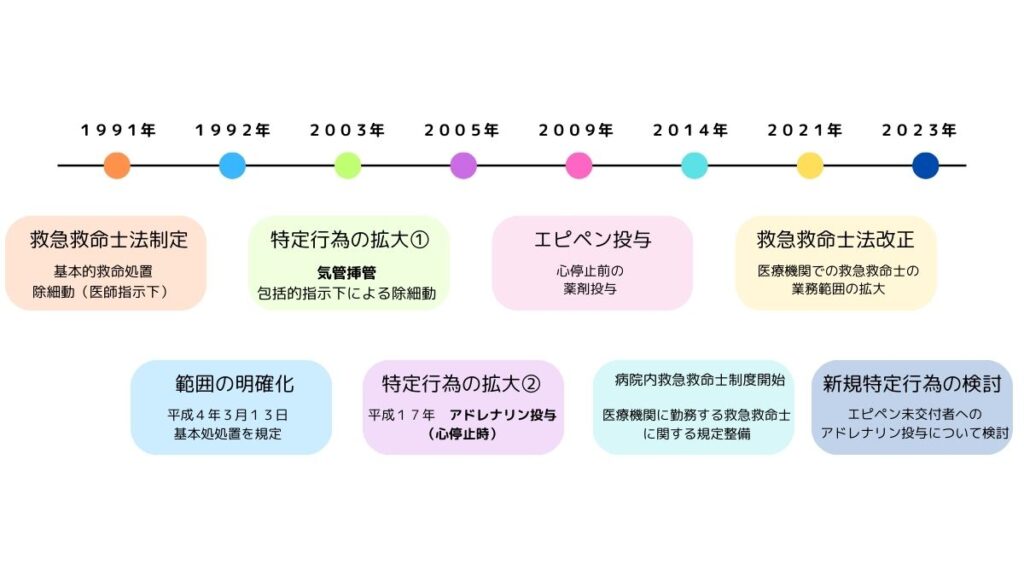

救急救命士制度は1991年の発足から30年以上が経過し、日本の救急医療体制の重要な柱となっています。この記事では、制度の歴史的変遷と救急救命処置範囲の拡大を振り返り、その意義について考察します。

救急救命士制度の変遷 – 30年の歩みを振り返る

制度発足と基盤整備(1990年代)

1991年、救急救命士法が制定され、日本における救急救命士制度が正式に発足しました。これはアメリカのパラメディック制度を参考にしたもので、病院前救護の質を高めることが目的でした。当初の救急救命士は、基本的な救命処置(酸素投与、用手的気道確保、心臓マッサージなど)に加え、半自動除細動器による除細動も行うことが許可されていました。

1992年3月13日には、厚生省健康政策局長通知(指第17号)により、救急救命処置の範囲が明確化されました。この時期は制度の基盤を固める重要な時期でした。

特定行為の拡大期(2000年代)

2003年4月、救急救命士の処置範囲は大きく拡大します。心肺機能停止状態の傷病者に対する「気管挿管」が新たに認められました。また、同年から「包括的指示下での除細動」が可能となり、医師の具体的指示を待たずに除細動を実施できるようになりました。

2004年7月には、心肺停止状態の傷病者に対するエピネフリン投与が認可されました。薬剤投与という新たな領域に踏み出した画期的な変更でした。

2009年3月2日には更なる進展があり、医政指発第0302001号通知により、一定の条件下で救急救命士がアナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者に対し自己注射が可能なエピネフリン製剤(エピペン)によるエピネフリンの投与を行うことが可能になりました。これは、救急救命士が心肺停止前の傷病者に対して薬剤を投与できるようになった最初の事例です。

活動範囲の拡大と新たな展開(2010年代以降)

2021年には救急救命士法が改正され、医療機関内での業務範囲が明確化されました。従来から病院内で働く救急救命士は存在していましたが、この法改正により病院内救急救命士の役割と位置づけが法的に整備されました。

現在も進化は続いており、令和3~5年度の厚生労働科学研究や令和5年度の内閣府調査事業において、エピペン未交付患者へのアドレナリン投与など、新規特定行為の検討が行われています。

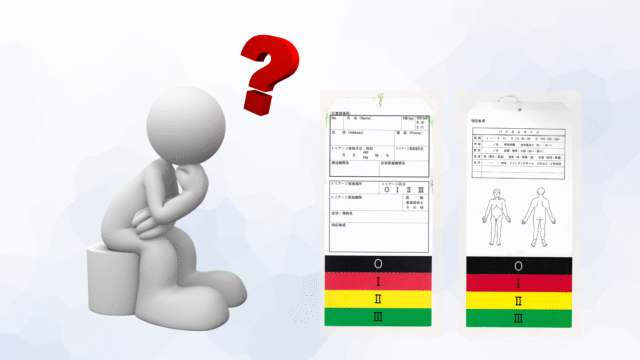

救急救命処置範囲の変遷

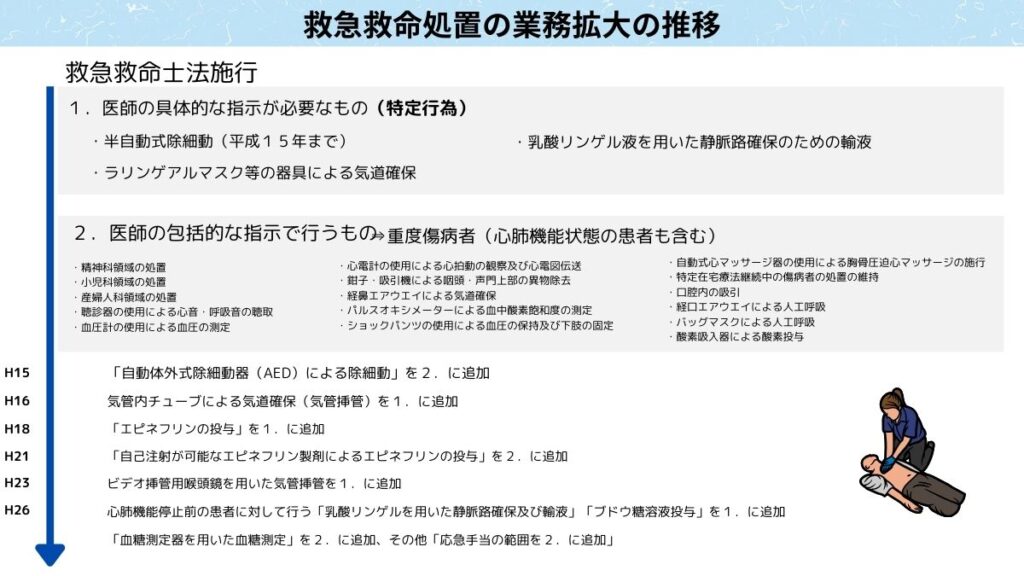

救急救命士の処置範囲は、大きく以下の5つの分野で変化してきました。

1. 基本処置

- 制度発足時(1991年): 酸素投与、血圧・脈拍測定などの基本的なバイタルサイン評価

- 現在: 基本的な枠組みは変わらず、技術の向上と標準化が進んでいます

2. 気道確保

- 制度発足時: 用手的気道確保と口腔内異物除去のみ

- 2003年以降: 気管挿管が追加

- 2004年以降: ラリンゲアルマスクなどの声門上気道デバイスによる気道確保も可能に

3. 除細動

- 制度発足時: 心臓マッサージ、人工呼吸、半自動除細動器による除細動(医師の具体的指示下)

- 2003年以降: 包括的指示下での除細動が可能に

4. 薬剤投与

- 制度発足時: 実施不可

- 2004年以降: 心肺停止時のエピネフリン投与

- 2009年以降: エピペンによるアドレナリン投与(心肺停止前の特定条件下)

- 現在検討中: エピペン未交付患者への投与など

5. 活動範囲

- 制度発足時~2020年: 病院前救護が主な活動範囲(病院内でも活動は可能だった)

- 2021年以降: 病院内での活動が明確に法制化され、役割が拡大

まとめ – 救急救命士制度の発展と今後の展望

救急救命士制度は、この30年間で着実に発展してきました。処置範囲は段階的に拡大し、活動の場も病院前から病院内へと明確に広がりました。特に注目すべきは薬剤投与の変遷で、当初は不可能だったものが、現在では一定の条件下で心肺停止前の傷病者にも実施できるようになっています。

こうした変化は、医学的根拠に基づいた慎重な検討の結果であり、救急救命士の教育・訓練体制の充実とともに進められてきました。救急救命士の活動範囲拡大は、傷病者の救命率向上と予後改善に大きく貢献しています。

今後も医療技術の進歩や社会のニーズに合わせて、救急救命士制度はさらに発展していくでしょう。新たな特定行為の追加や、より高度な医療行為の実施について、継続的な検討が行われています。

救急救命士は「命のバトン」を繋ぐ重要な役割を担っており、その制度の発展は日本の救急医療体制の強化につながっています。医療関係者、行政、そして市民との連携を深めながら、救急救命士制度がさらに進化していくことを期待しています。

この記事が救急救命士制度についての理解を深める一助となれば幸いです。皆さんも、もしもの時のために応急手当の知識を身につけておくことで、救命の連鎖の一翼を担うことができます。