目次

民間救急とは何か

近年、高齢化社会の進行や新型コロナウイルス感染症の拡大などを背景に、「民間救急車」という言葉を耳にする機会が増えてきました。民間救急は、緊急性の低い傷病者を搬送する民間の事業者のことです。

正式には消防庁管轄の「患者等搬送事業(一般乗用旅客自動車運送業)」と呼ばれ、一般的には消防救急(119番)と区別するために「民間救急」という名称が使われています。

民間救急の役割

民間救急の最も重要な役割は、消防救急の負担を軽減することです。

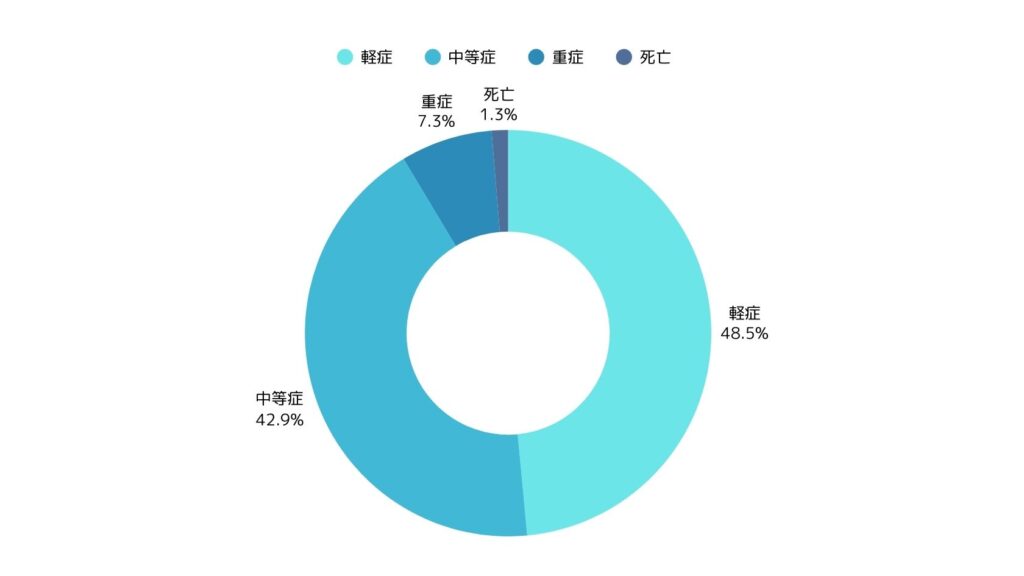

救急車搬送者の症状別割合(令和5年中)

総務省消防庁の調査によると、傷病程度別搬送人員(救急自動車による)

傷病程度別搬送人員(救急自動車による)

- 軽症(外来診療) が 321万8832人(構成比 48.5%)。

- 中等症(入院診療) が 285万622人(構成比 42.9%)で、搬送人員、構成比ともに増加傾向にあります。

- 重症(長期入院) が 48万1993人(構成比 7.3%)。

- 死亡 が 8万8127人(構成比 1.3%)。

また、令和5年中の救急自動車の現場到着時間(119番通報から現場到着までの時間)は平均約10.0分でした。これは前年の約10.3分より短縮しましたが、新型コロナ禍前の令和元年と比べると約1.3分長くなっています。

また、病院収容時間(119番通報から医師への引き継ぎまでの時間)は平均約45.6分でした。これも前年の約47.2分より短縮しましたが、新型コロナ禍前の令和元年と比較すると約6.1分長くなっています。

民間救急が緊急性の低い搬送を担うことで、消防救急は本来優先すべき重症者の搬送に注力できるようになります。

消防救急との違い

民間救急と消防救急には、以下のような明確な違いがあります:

| 項目 | 消防救急(119番) | 民間救急 |

|---|---|---|

| 緊急性 | 緊急性のある傷病者対象 | 緊急性の低い傷病者対象 |

| 車両装備 | 赤色灯・サイレン装備、緊急走行可能 | 赤色灯・サイレンなし、緊急走行不可 |

| 費用 | 原則無料 | 有料(事前見積もり必要) |

| 医療行為 | 救命処置・応急処置可能 | 原則として医行為不可(例外あり) |

| 利用方法 | 緊急時に要請 | 事前予約が基本 |

医療行為について

民間救急では原則として応急処置以外の医行為は行えませんが、転院などで事前に医療処置が必要と分かっている場合は、以下の対応が可能です:

- 看護師または搬送元の医師が同乗

- 医師の指示のもとでの医行為

- 点滴の管理

- 酸素投与の管理

- モニター監視

- 痰の吸引

- 経管栄養および経管与薬 など

ただし、搬送中に利用者の容態が急変した場合は、救急車を呼ぶ必要があります。

民間救急の種類

民間救急は、主に以下の2種類に分けられます。

医療系民間救急

- 使用車両: ストレッチャー対応の患者輸送車や医療資機材搭載車

- スタッフ: 原則として2名の乗務員(運転手含む)

- 特徴: 医療処置の継続や観察が必要な人の搬送に適している

- 装備例: 酸素ボンベ、吸引器、血圧計、パルスオキシメーター など

福祉系民間救急

- 使用車両: 福祉車両(スロープ付き車両など)

- スタッフ: 運転手のみの場合が多い

- 特徴: 医療資機材の搭載はほとんどなく、利用者の観察や介助は同乗者が行う

- 対象: 車いす利用者や軽度の要介護者など

利用できるケース

民間救急は、以下のような様々なシーンで活用されています:

医療関連

- 病院間の転院: 手術や専門的治療のため別の病院へ移動

- 入退院: 自力での移動が困難な方の入退院時

- 通院: 定期的な通院(透析、リハビリなど)

福祉・生活関連

- 社会福祉施設等への送迎: 介護施設や高齢者施設への入退所、一時外出

- 旅行や冠婚葬祭: 移動が難しい方のイベント参加支援

- 精神疾患患者の搬送: 医療保護入院や措置入院など

特殊ケース

- 感染症患者の搬送: 公共交通機関が利用できない感染症患者の移動

- イベント救護: イベント会場での救護活動と必要時の病院搬送

民間救急のメリット

民間救急を利用することで得られる主なメリットは以下の通りです:

- 緊急性の低い移動手段の確保

自力での移動が困難でも、必要な場所へ安全に移動できます - 消防救急への負担軽減

緊急性の高い事案に消防救急が集中できるため、地域全体の救命率向上に貢献します - きめ細やかなサービス

- 看護師などが同乗可能

- 移動中の医療ケアや状態観察が受けられる

- 予約制のため待ち時間が少ない

- 希望する医療機関への搬送

かかりつけ医や希望する医療機関への搬送が可能です(時間内などの条件あり)

費用の目安

民間救急の費用は事業者によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです

- 基本料金: 5,000円〜10,000円程度

- 距離料金: 1km当たり100円〜200円程度

- 時間料金: 30分あたり2,000円〜3,000円程度

- オプション料金:

- 看護師同乗: 5,000円〜10,000円程度/時間

- 酸素使用: 2,000円〜5,000円程度

- 夜間・休日割増: 20%〜50%増

※実際の料金は必ず事前に各事業者に確認してください。健康保険や介護保険の適用条件も確認しましょう。

利用方法

- 事業者を探す

- インターネット検索

- 病院の医療相談室に相談

- ケアマネージャーに相談

- 事前相談・見積もり

- 利用者の状態(寝たきり、車いすなど)

- 搬送先・搬送元の詳細

- 必要な医療ケア

- 搬送日時

- 同乗者の有無

- 予約確定

- 見積もり内容の確認

- 必要書類の準備(医師の指示書など)

- 当日の流れ

⇒全国の民間救急一覧(全国の民間救急一覧)

おまけ

民間救急の社会的意義

「救急車を呼ぶほどではないけれど、どうしたらいいのか…」

この言葉の裏には、多くの場合、複雑に絡み合った社会的な問題が隠れています。高齢者の独居、家族の介護疲れ、経済的困窮、地域のつながりの希薄化―これらが重なり合うとき、人は最後のセーフティネットとして救急車を頼らざるを得ないことがあります。

緊急性はなくとも、自力での移動が難しく、頼れる家族もなく、タクシー代も捻出できない。そんな状況で病院に行く手段として、本来の目的とは異なる形で救急車が利用されているのです。

民間救急車は、まさにこの社会的課題に応える存在です。消防救急とは異なり緊急走行はできませんが、入退院や通院といった場面で、移動に困難を抱える方々の新たな選択肢となります。

確かに費用はかかります。しかし、救急車が本来の緊急事態に対応できるようにするためにも、民間救急の普及と適切な利用は重要です。さらに言えば、民間救急の存在は単なる搬送手段の選択肢を増やすだけでなく、社会の分断や孤立といった根深い問題に光を当てることにもつながります。

誰もが尊厳を持って医療にアクセスできる社会のために、救急車という「最後の頼みの綱」に頼らざるを得ない状況を改善する。民間救急はその一翼を担う存在として、今後さらに重要性を増していくでしょう。

それは単なる移動手段ではなく、私たちの社会を支える新たなインフラなのです。

よくある質問

Q: 民間救急は保険適用されますか?

A: 基本的には健康保険の適用外ですが、医師の指示に基づく転院搬送などでは一部保険適用される場合があります。介護保険の利用者は、ケアプランに組み込むことで一部負担軽減される可能性もあります。

Q: 予約はどのくらい前にする必要がありますか?

A: 事業者によって異なりますが、余裕をもって1週間前までに予約することをお勧めします。特に看護師同乗が必要な場合は早めの予約が必要です。

Q: 緊急時でも利用できますか?

A: 民間救急は予約制が基本ですが、事業者によっては当日予約も受け付けている場合があります。ただし、緊急性が高い場合は119番通報をしましょう。

Q: 地方でも利用できますか?

A: 都市部に比べて事業者数は少ないですが、全国的に展開されています。お住まいの地域の事業者については、自治体や地域の医療機関に問い合わせると情報を得られることがあります。

民間救急は、緊急性の低い患者さんの移動を安全かつ快適にサポートする、地域医療において重要な役割を果たすサービスです。状況に応じて適切な搬送手段を選択することで、より安心した生活を送ることができます。高齢化が進む今後、民間救急の需要はますます高まると予想されています。

【関連情報】

- お住まいの地域の民間救急事業者検索:全国患者等搬送事業者協会

- ⇒全国の民間救急一覧(PAS民間救急一覧)