目次

119番通報時のポイント

- 救急車を呼ぶときは「住所」を最優先で伝える(救急車を向かわせるため)

- 患者の状態を簡潔に伝える(特に反応・呼吸)

- 通信指令員の質問に冷静に答える(適切な応急手当の指示を受けるため)

- お薬手帳・保険証は事前に準備しておく(搬送をスムーズにするため)

- 家族の持病や医療情報をリスト化しておく(緊急時に伝えるため)

あなたは救急車を呼んだことがありますか?

突然、家族が倒れた。

胸が痛いと苦しそうにしている友人。

そんな緊急事態に直面したとき、あなたの判断と行動が命を左右します。

「119番に電話するけど、何を伝えればいい?」

「救急車を呼んでもいいのかな…」

このような迷いや不安を解消し、いざというときに冷静に対応できるよう、この記事では119番通報の正しい手順と救急車到着までの対応を徹底解説します。

119番通報の重要性

心停止から救命処置開始までの時間が1分遅れるごとに、救命率は7-10%低下します。つまり、迅速な通報と適切な応急手当が命を左右します。

119番通報では「住所」が最優先事項

いくら症状が深刻でも、場所がわからなければ救急車は向かえません。通報時は必ず

場所⇒症状の順で伝えましょう。

救急車を呼ぶか迷ったら

こんなことで救急車を呼んでいいのか?判断に迷うことがあると思います。下記の①、②に該当する場合は救急車を呼んでください。判断に迷う場合は、③に記載してある#7119(救急安心センター)、#8000(子ども医療電話相談)に電話をしてみてください。専門家のアドバイスを受けることができます。

①緊急性が高いとき

- 意識(反応)がないとき

- 呼吸がないとき

- 激しい症状があるとき(頭痛・高熱・胸痛・腹痛など)

- 手足のしびれや脱力

- けいれん

- 嘔吐・吐血など

総務省消防庁が救急車利用リーフレットを作成しているので一度ご覧ください。

救急車利用リーフレット | 救急お役立ち ポータルサイト | 総務省消防庁消防庁

②自主搬送手段がないとき

医療機関へ連れて行く手段がない場合、自分で行くのが困難な場合など。

③判断に迷ったとき

#7119(救急安心センター)

急な病気やケガをした際に、「すぐに病院に行った方がよいか」や「救急車を呼ぶべきか」など判断に迷う時に、医師、看護師、トレーニングを受けた相談員等の専門家に電話で相談できる窓口です。実施していない都道府県もあるので下記のリンクからご確認ください。

#8000子ども医療電話相談

子どもの医療に関する電話相談窓口です。保護者が、子どもの症状について夜間や休日に、病院を受診すべきか迷った際などに、電話で相談し、アドバイスを受けることができます。この事業は全国47都道府県で実施されており、多くの地域で深夜0時以降も相談が可能です。

詳しくは子ども医療電話相談事業(♯8000)についてをご確認ください。

上記の場合は、迷わず救急車を呼んでください。

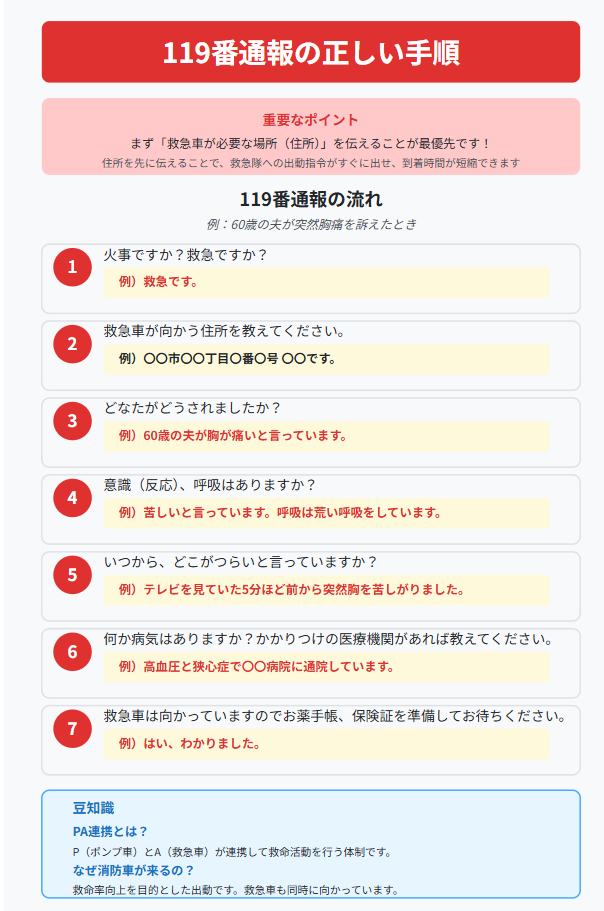

119番通報の正しい手順

119番通報で重要なことは「救急車が必要な場所」つまり、今いる住所を伝えることです。通報者の方で症状から先に伝える方がいますが、それでは救急隊に出動指令をかける時間が遅くなり、救急車の到着が遅くなってしまいます。

まずは、今どこにいるのかを正確に伝えましょう。

一般的な119番通報の流れは以下のとおりです。

解説

1.火事か救急かを伝えましょう。出動する車両が変わります。意識がない、呼び掛けに反応が鈍いなどの重症度、緊急度が高い場合や高層階や風呂場などマンパワーを必要とする現場では消防隊と救急隊が現場へ向かうことがあります。これをPA連携といいます。

2.住所がわからない場合は、目標となる交差点名や建物を名称を伝えましょう。固定電話(IP電話)の通報では、ご自宅の住所が指令台の地図に反映されますが、携帯電話ではおおまかな位置しかわからないため、落ち着いて指令員の質問に答えましょう。

3.具合の悪い方のおおよその年齢、どこを痛がっているか。怪我であればどこを怪我したのかを伝えましょう。

4.呼び掛けや刺激に対して反応があるかないかを伝えてください。いびきをかくような呼吸は正常な呼吸ではなく、心臓が止まる前兆かもしれません。いつもと違う呼吸だと思ったら通信指令員に伝えてください。必要な応急手当を指導してくれます。救急車を向かわせる住所がわかった時点で救急車はすでに現場へ向かっています。慌てて電話を切らずに落ち着いて通信指令員の質問に答えることが重要です。

5.突然なのか徐々になのか、何をしていてそのような症状が起きたのかは重要な情報なので状況がわかれば伝えてください。

6.病歴やかかりつけ医療機関の情報がわかると病院搬送がスムーズになります。病歴やかかりつけの情報がわからない場合はお薬手帳を準備して救急隊に渡せばOKです。

7.救急隊が到着したら渡せるようにお薬手帳や保健証及びマイナンバーカードがあれば準備しておいてくれると救急隊はとても助かります(病院連絡がスムーズになります)

救急車を待つ間の応急手当

救急車が到着するまでの間、119番通報を受けた消防の通信指令員が、通報者に対して救急車が到着するまで間に、応急手当の方法を口頭で指示してくれます。これを口頭指導といいます。

口頭指導の実施内容は以下のとおりです。

- 心肺蘇生法

- 気道異物除去法

- 止血法

- 熱傷手当

- 指趾切断手当など

通信指令員が丁寧に指導してくれますので落ち着いて指示に従いましょう。

口頭指導についてはまた、別の記事で取り上げたいと思います。

救急隊が到着したら

状況を説明

通信指令員に電話で伝えたことをより詳細に救急隊に伝えてください。 いつ、どこで、何をしていてどうなったのか?また、お薬手帳や保健証があれば救急隊に渡してください。

荷物の搬送

傷病者(具合の悪い方)の靴や上着、貴重品を救急車まで持って来てくれると助かります。また状況によっては、救急隊の荷物を持ってもらうことがあるかもしれません。その時はご協力お願いします。

救急車同乗時の注意点

- 救急車は7人乗りです。救急隊3人、傷病者(1名)乗るとあと3人までしか乗れません。

- 救急車内では動画、写メ撮らないようにお願いします。

- 救急車に同乗する際は、傷病者(具合の悪い方)の荷物、特に靴を持って来てください。帰宅するときに困ります。

まとめ

- 救急車を呼ぶときは「住所」を最優先で伝える(救急車を向かわせるため) ⇒住所がわかった時点で救急車は現場へ向かっています。

- 患者の状態を簡潔に伝える(特に反応・呼吸) ⇒わからない場合は映像119といって動画を送るシステムもあります。安易に呼吸ありと言わず、いつも通りがどうかを伝えてみてください。

- 通信指令員の質問に冷静に答える(適切な応急手当の指示を受けるため) ⇒当たり前ですが、通信指令員はあなたの味方です。より迅速に救急隊を向かわせ、状態を悪化させなための聴取を行っていますので慌てることなく冷静に質問に答えてください。

- お薬手帳・保険証は事前に準備しておく(搬送をスムーズにするため)

- 家族の持病や医療情報をリスト化しておく(緊急時に伝えるため)

おまけ(救急車の適正利用問題について)

救急車の適正利用問題について

救急車の適正利用促進は重要な課題だが、現状の広報活動による効果には限界がある。この問題には以下の側面がある。

- 効果の非対称性:適正利用の啓発は、本来の対象である「軽症でも救急車を利用する人々」ではなく、むしろ適切に判断できる「真面目な市民」に強く影響し、必要時の「呼び控え」を引き起こす危険性がある。本当に救急車が必要な状況でも躊躇する市民が増えることが懸念される。

- 代替手段の重要性:救急車の不適切利用を減らすには、単なる啓発だけでなく、実行可能な代替手段の整備が不可欠である。具体的には:

- 医療機関へのアクセスを容易にする専用タクシーサービスの拡充

- 軽症患者向け民間救急サービスの普及と利用料金の適正化

- 夜間・休日診療所の増設と周知

- 頻回利用者への直接的アプローチ:救急車の利用者には頻回に利用される方がいる。こうした方々に対しては:

- 医療ソーシャルワーカーによる個別支援体制の構築

- 地域包括ケアシステムとの連携による社会的孤立の解消

- 適切な医療・福祉サービスへのつなぎ役としての救急隊の役割強化

最も効果的なのは、「呼ばない」ことを促すのではなく、「適切な医療アクセス手段を選択できる」環境を整備することと、必要な支援に結び付けることである。頻回利用者は必ずしも救急隊や病院関係者にとって「困った人」ではなく、「困っている人」である。貧困や社会の孤立化または病気など問題を複合的に抱えている方を医療機関に搬送する、不搬送にするだけでは問題の解決にはならない。

救急医療を必要とする人が迷わず利用でき、そうでない人には適切な代替手段が確保される社会システムの構築が求められている。

リンク集

応急手当リンク集🔗

・心肺蘇生法(東京消防庁公式チャンネル)

・気道異物除去法~乳児・乳児(日本赤十字社)

・止血、指趾切断の応急手当(熊野市公式チャンネル)

・熱傷(あんふぁんぎゅって)

電話相談窓口リンク集🔗