目次

はじめに:救急医療における情報の重要性

突然の病気やケガで救急車を呼ぶ時、あなたは自分の病歴やアレルギー、普段飲んでいる薬の名前を正確に伝えられる自信がありますか?意識がはっきりしない状況では、家族でさえも必要な情報をすぐに救急隊員に伝えるのは難しいものです。

また、高齢化が進む中で、一人暮らしの高齢者が増え、病歴や普段の生活状態など情報収集することが困難になっています。その結果、救急隊の負担は増大し、医療機関への搬送や情報共有の課題が浮き彫りになっています。そこで、救急業務の新たな一歩として検討されているのが「マイナ救急」です。

マイナ救急とは?救急現場の革新的ソリューション

「マイナ救急」とは、傷病者が所持するマイナンバーカードを利用して、救急隊員がその場で必要な医療情報(病歴、薬剤情報など)を閲覧できる仕組みです。令和6年度の救急業務のあり方に関する検討会で全国展開に向けた検討が進められている、画期的なシステムです。

通常、救急現場では傷病者本人や家族からの聞き取りによって必要な医療情報を把握しますが、以下のような場合に困難が生じます:

- 意識不明や会話困難な状態の場合

- 情報が不正確または不明確な場合

- 外出先で体調が悪くなり、お薬手帳などの情報源を所持していない場合

- 高齢の傷病者(しょうびょうしゃ)のみで適切な情報提供が難しい場合

マイナ救急が実現すれば、このような状況でも、マイナンバーカードを通じてオンラインで医療情報データベースにアクセスし、傷病者の重要な医療情報を確認することができます。

マイナ救急で閲覧できる情報

マイナ救急システムを通じて、救急隊員が閲覧できる情報には以下のようなものがあります。

・氏名、生年月日、性別、年齢

・住所

・受診した医療機関の名称や診療科

・既往歴(過去の病気の履歴)

・薬剤情報(処方内容など)

・特定健診等情報

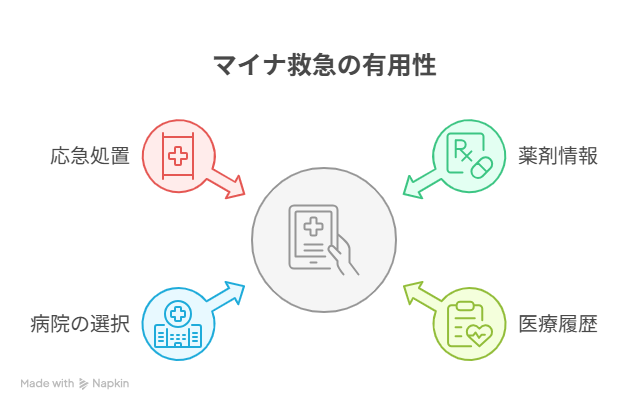

マイナ救急のメリット:関係者それぞれの視点から

傷病者にとってのメリット

- 意識不明や会話困難な状況でも、重要な医療情報を正確に伝えられる

- 過去に受診した病院や診療科の情報も伝わり、適切な搬送先選定につながる

- 慌てて思い出せない情報も、マイナ救急なら正確に伝達できる

- 外出先での緊急時も、お薬手帳を持っていなくても対応可能

救急隊にとってのメリット

- 情報収集が困難なケースでも、正確な医療情報を迅速に把握できる

- 既往歴や薬剤情報に基づく、より適切な応急処置が可能に

- 患者への質問負担が軽減され、観察や処置に集中できる

- 適切な搬送先医療機関を迅速に選定できる

- 聴取した情報との整合性確認により、情報の正確性を担保できる

医療機関にとってのメリット

- 搬送される傷病者の特定にかかる時間短縮により、迅速な診療開始が可能

- 正確な病歴や服薬情報の事前取得により、適切な治療方針の決定や緊急手術の準備が可能

- 重複処方の回避に役立つ

- 独居や身寄りのない高齢者など、情報把握が困難なケースでの対応がスムーズに

実証事業で明らかになったマイナ救急の効果

期待される主な効果

- マイナ救急は、傷病者の負担軽減に繋がることが期待。

- 傷病者の観察結果や症状(現病歴)と、マイナ保険証から得られた情報(受診歴、診療情報、薬剤情報、特定健診情報等)を総合的に判断することで、傷病者に適応する搬送先医療機関の選定等に効果が期待。

- 円滑な搬送先病院の選定や、適切な応急処置が実施できる可能性が高まっている。

- 搬送先の病院では、事前に傷病者の情報を得られることで、治療の事前準備ができるようになる

活用事例から見る有用性

令和6年度の実証事業では、以下のような活用事例が報告されています。

意識もうろうで意思疎通が困難なケースで、薬剤情報から病名を推測し、適切な医療機関を選定することができた。

お薬手帳を所持しておらず薬剤情報が不明なケースで、マイナ救急により薬剤情報を確認できたため、円滑な搬送先医療機関の選定が可能。

高齢の夫婦のみで情報把握が困難なケースで、マイナ救急により救急隊が正確な情報を把握し、搬送先病院を円滑に選定できた。

傷病者が苦しさや意識障害により詳しい症状や病歴を説明できないケースで、マイナ救急により既往歴や薬剤情報を確認できたため、かかりつけ医療機関への搬送や適切な応急処置(例:糖尿病患者へのブドウ糖投与)に繋がった。

命を救った実例:マイナ救急の活用事例

救急現場にいた関係者が高齢の夫婦のみだった事例(円滑な病院選定に繋がったケース)

年齢・性別:90歳代男性

通報内容:傷病者の妻から、自宅で夫がうつ伏せで動けない。

救急隊到着時の現場の状況 :傷病者は、うつ伏せ状態のまま動けず、意思の疎通が困難な状態であり、また、通報した妻も、傷病者の病歴や飲んでいるお薬を把握していない状況。

救急隊の活動内容:自宅にあった傷病者のマイナ保険証から、傷病者の通院履歴や薬剤情報を閲覧し、これらの医療情報に基づき円滑に搬送先を選定し、これらの医療情報を病院へ伝達した 。

実家に帰省中で、お薬手帳を所持していなかった事例(円滑な病院選定に繋がったケース)

年齢・性別:50歳代女性

通報内容 :帰省先の実家において、食事中に意識を失い、椅子から床に倒れこんでしまった。

救急隊到着時の現場の状況: 傷病者は精神疾患で薬が処方されていたが、帰省中であったためお薬手帳を所持しておらず、飲んでいる薬が分からない状況。

救急隊の活動内容:傷病者が所持していたマイナ保険証から薬剤情報を確認し、これらの医療情報に基づき円滑に搬送先を選定し、これらの医療情報を病院へ伝達した。

マイナ救急の運用と課題

情報閲覧の同意とプライバシー保護

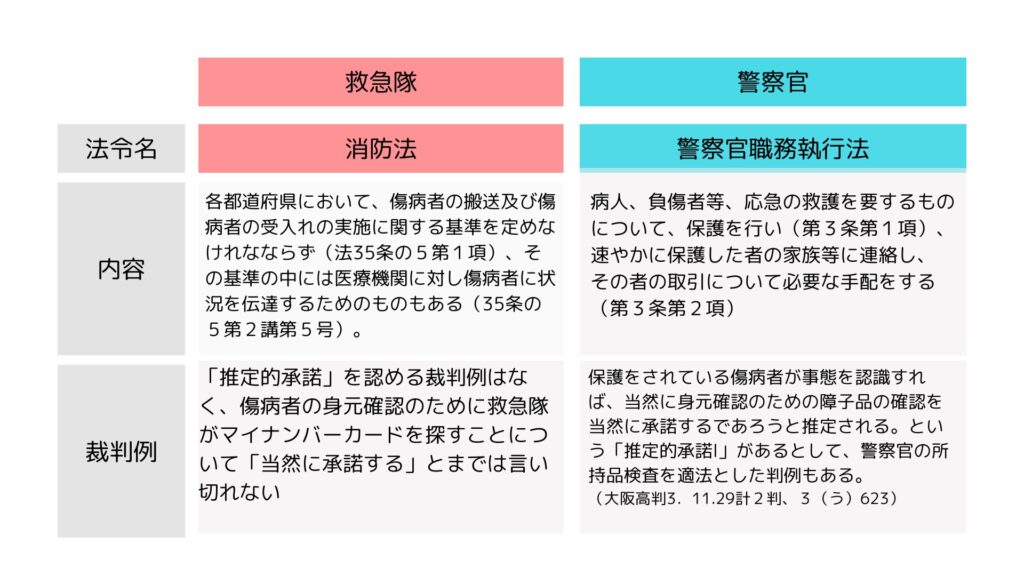

マイナ救急による情報閲覧には、原則として傷病者本人の同意が必要です。ただし、生命・身体の保護のために緊急かつやむを得ず、本人の同意を得ることが困難であると救急隊が判断した場合に限り、同意なしでの閲覧が許容されています。これは個人情報保護法に基づく、人命救助を最優先する措置です。

閲覧された情報は救急隊のタブレット端末に保存されず、閲覧履歴は患者がマイナポータルで確認できる仕組みとなっています。セキュリティ対策に関するガイドラインも整備される予定です。

マイナカードがない場合の対応

マイナ保険証を所持していない場合や、所在が不明な場合でも、通常の救急活動が行われます。マイナ救急はあくまで情報収集を補完し、より迅速・的確な活動を支援するためのツールという位置づけです。

関係者の声:マイナ救急への期待

救急隊員の声

- 「高齢の夫婦のみで情報収集が困難だったが、マイナ保険証から情報が得られて助かった」

- 「外出先での事故で、お薬手帳を所持していなかった傷病者の薬剤情報が分かったのは大きい」

- 「意識障害の傷病者でも既往歴が分かり、適切な応急処置につながった」

傷病者の声

- 「マイナ保険証が緊急時に役立つのは、とても良い取り組みだと思う」

- 「過去に受診した病院や服用薬の情報が記録として残るので、緊急時に便利」

- 「慌てている時でも、思い出せない情報をマイナ救急で伝えられるのがありがたい」

医療機関の声

- 「傷病者の氏名、年齢などの特定時間が減り、診療に集中できた」

- 「服薬情報を事前に得られたことで、緊急オペの事前準備ができた」

- 「独居や身寄りのない高齢者の場合、事前に情報が分かるのは非常に有用」

マイナ救急の全国展開に向けて

マイナ救急の全国展開に向けて、以下のような取り組みが進められています:

- 導入は任意制:マイナ救急の導入は義務ではなく、希望する消防本部が参加可能

- 広報活動:令和7年1月末を目途に広報動画の作成・公開予定

- 導入・運用手順書の整備:全国展開に向けた手順書の作成

- 通信環境の安定化:MNOによる通信回線の安定化を図る検討

- 財政措置:各消防本部の財政負担軽減のため、補助金や地方財政措置を検討

マイナ救急と並行して進む救急医療の多角的アプローチ

マイナ救急だけでなく、増加する救急需要に対応するため、以下のような取り組みも進められています:

- 救急安心センター事業(#7119):医師や看護師等の専門家が電話で相談に応じ、適切な救急車の利用を促進

- 病院救急車や患者等搬送事業者等の活用推進

- 日勤救急隊などの多様な勤務形態の検討

まとめ:マイナ救急が描く救急医療の未来

マイナ救急は、救急隊が緊急時に傷病者の医療情報を迅速かつ正確に把握することを可能にする革新的な取り組みです。実証事業では、現場活動時間の短縮や、意識不明者、情報把握困難なケースでの情報取得の有用性が確認され、関係者から高い評価を得ています。

高齢化の進展等により今後も救急需要は増加が見込まれる中、マイナ救急の全国展開は、救急業務の安定的な提供、現場活動の効率化、そして何よりも救命率の向上に大きく貢献することが期待されています。

もしもの時にご自身の命を守るために、マイナンバーカードと保険証の一体化や、健康保険証利用登録を済ませておくことが、今後ますます重要になるでしょう。

【外部リンク】