目次

救命士という“希望”を知った、中学生の僕

中学生の頃、祖父が突然目の前で倒れた。

突然のことで呼び掛けることもできず、何もできずに立ち尽くすしかなかった。

手は震え、胸は苦しく、頭は真っ白――。

2階にいた父が異変に気づき、救急車を呼んだ。

幸い、一命はとりとめた。

そのとき感じた不安、後悔、悔しさが入り混じった複雑な感情。

二度と、あの気持ちを味わいたくない。

その後、「救急救命士」という資格があることを知った。

当時はまだあまり知られていなかったが、この資格を持てば人の命を救える。

“誰かの不安を取り除ける存在になれる”と思った。

だから私は、迷わず救命士の専門学校への進学を決めた。

念願の消防士に。でも現場では“ポンコツ”だった

学校を卒業し、夢だった消防の世界へ。

救命士として現場に立てる日が来た。

でも、現実は甘くなかった。

現場では緊張で体が動かず、何をしていいのか分からない。

報告もできず、事務処理もまったくできなかった。

先輩の洗濯物を畳んだり、食事の準備をするのが「自分の仕事」になっていた。

「こんなことをするために消防士になったんじゃない…」

そう思いながらも、変わりたいという思いだけは強かった。

要領は悪かった。でも、本気だった

私にできることは、人の何倍も時間をかけることだった。

- 若手勉強会を開いた

- 仮眠時間を削って勉強した

- 地水理(地理・水利)を車でまわって確認した

- 出動明けに眠い目をこすって事務処理をこなした

「自分にできることは何か?」

「何を身につければ、この現場で通用するのか?」

そんな問いを毎日のように自分に投げかけていた。

時間は削ってでも前に進もうとしていた。

いま思えば、本当に要領は悪かったと思う。

でも、その不器用さの中にあった“本気”は、今でも胸を張って言える。

命を救いたい。その思いが、すべての原点だった

誰かを救うためにこの道に進んだ。

なにもできなかったあの時の自分を、乗り越えるために、救命士になった。

現場で動けなくて悔しかった日も、

落ち込んで泣いた夜も、

「私じゃなくて先輩なら助かったかもしれない」と考えた日も、

全部、“誰かの命をつなぎたい”という思いが支えてくれた。

次回予告:ついに壊れた――気づいたのは、妻だった

どれだけ強くても、どれだけ覚悟があっても、心と体が限界を超えると、人は静かに壊れていく。

そして、それに気づいたのは自分ではなかった。

ある朝、出勤前に、妻がふとつぶやいた。

「なんで泣いてるの?」

次回、第2話では「限界に気づいた朝」と「救われる側になった瞬間」を描きます。

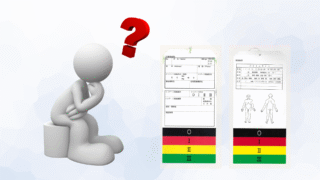

このブログを読んでほしい人へ

このブログシリーズでは、「働き方」「家族との向き合い方」「救急現場のリアル」を正直に綴っています。

- 救命士を目指す若者

- 救急隊で働く現役の方

- 仕事と家庭の狭間で悩んでいるすべての人

わたしの経験が、“誰かのヒント”になればうれしいです。