目次

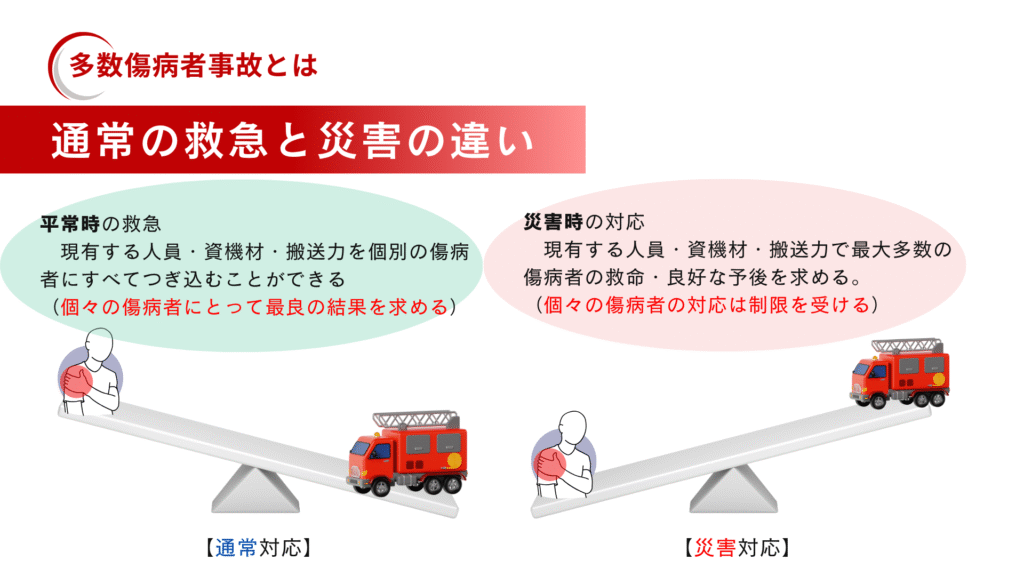

――最大多数を救うために、現場が最初に整えるべき“型”――

1. トリアージとは何か――“選り分け”は資源配分の技術

トリアージ(triage)はフランス語 trier(選り分ける)が語源。災害や多数傷病者事案で、救命可能性と資源(人員・資機材・搬送力)を秤にかけ、最大多数の救命と予後改善を狙うための体系です。戦場医学から発展し、現在は民生の災害医療に標準化されています。

現場原則

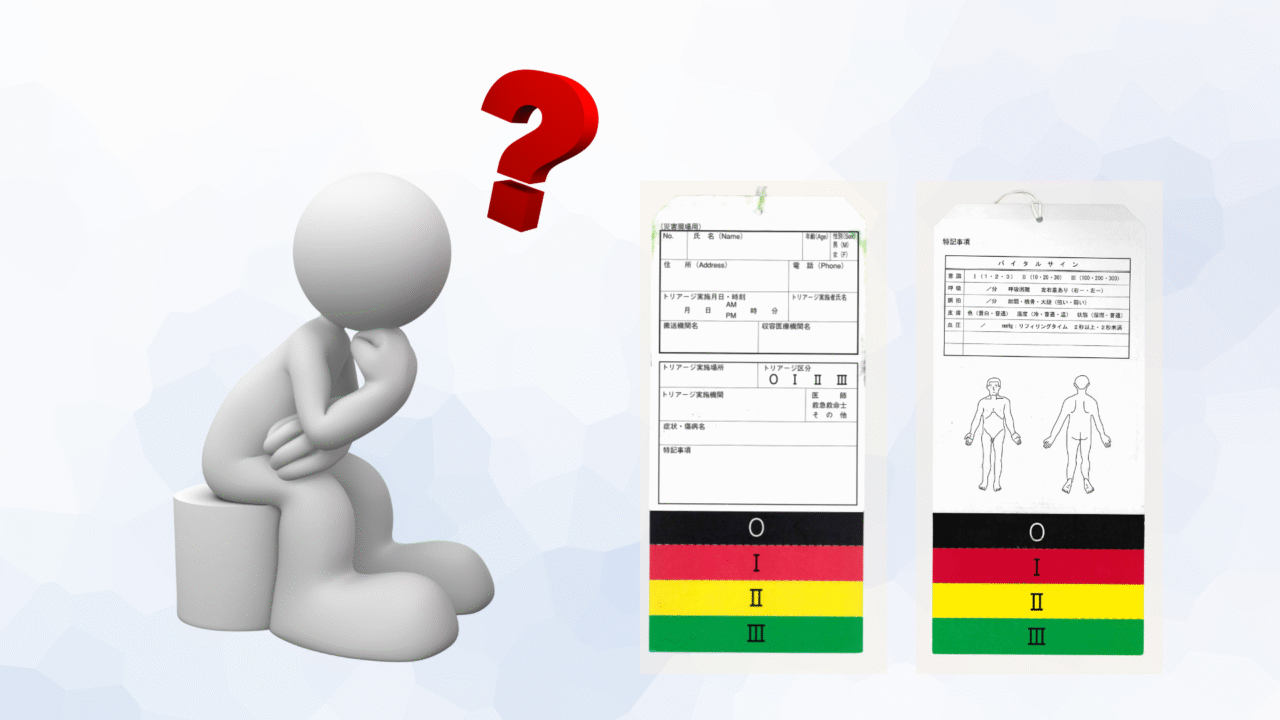

- 軽症を除き、2) 救命不能例に資源を費やさず、3) 救命可能な傷病者に優先順位を付す。(四色タグ:赤/黄/緑/黒)

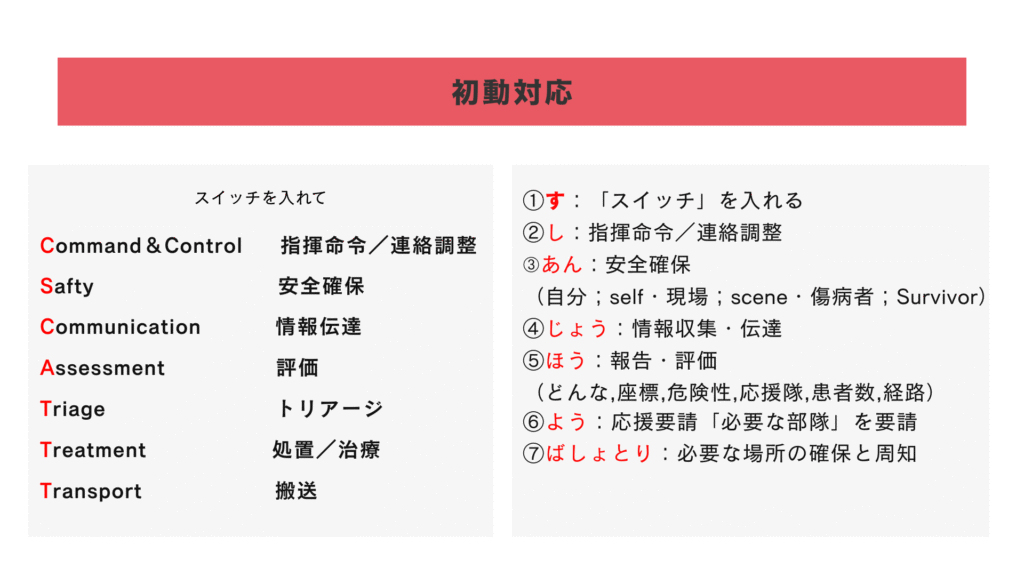

2. 初動の“型”=CSCATTTを踏み外さない

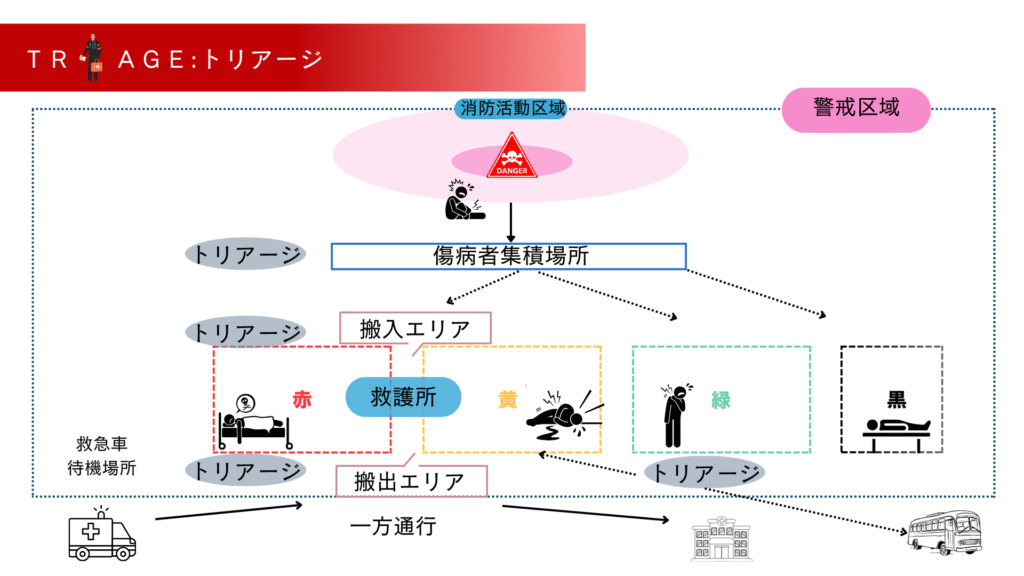

災害初動は C S C A(管理4要素)を確立し、はじめて T T T(医療3要素)へ進むのが世界標準です。

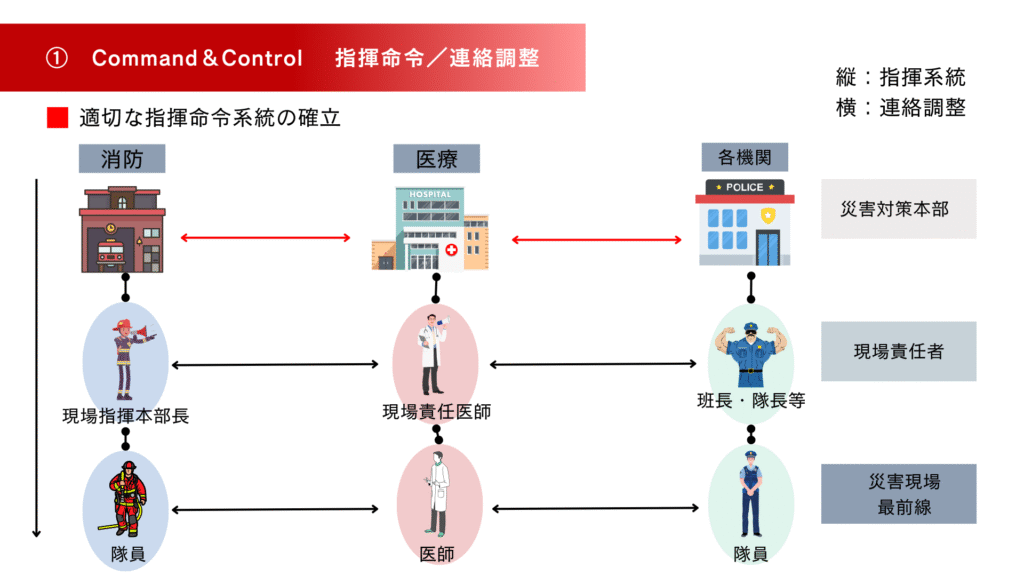

C:Command & Control(指揮命令・連絡調整)

前線/現場全体/地域対策本部の3層で指揮官を任命。縦の指揮命令系統と、消防・警察・医療などの横連携を明示し、同一方針で動かす。英国の実務でも、レベルごとの密接な連絡調整により統制の取れた活動を担保しています。

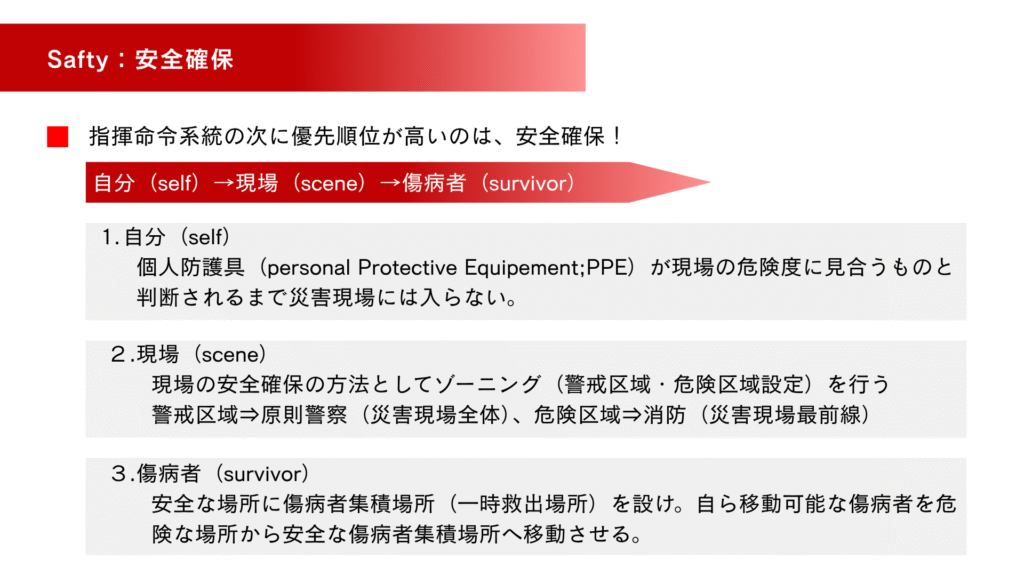

S:Safety(安全確保)

優先順位は Self → Scene → Survivor。適切なPPEが担保されるまで進入しない。警戒(Outer cordon)/危険・活動(Inner cordon) をまず引き、IN/OUTを明示して二次災害と渋滞を防止します。(消防庁, 厚生労働省, ダイヤモンドファイア)

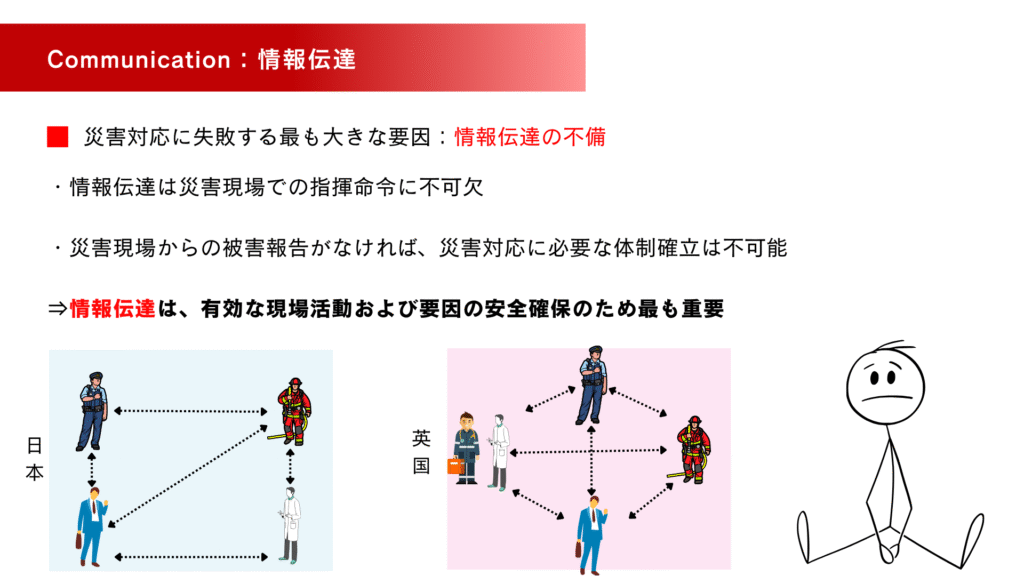

C:Communication(情報伝達)

失敗の最大因子は情報伝達不備。無線・携帯・拡声器・伝令など使える手段を併用。内容は英国の METHANE(Major incident宣言/Exact location/Type & Hazards/Access/Numbers/Emergency services)=日本語の「いざ危機管理」と同義です。

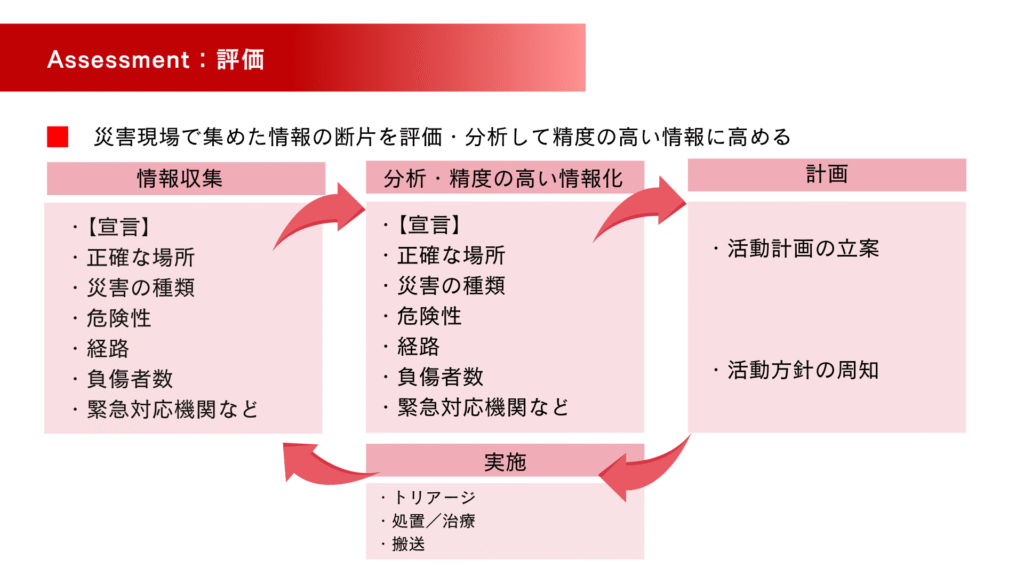

A:Assessment(評価)

収集情報を統合し、方針・人員配置・必要資源を再設計。CSCAが固まる前にTTTへ走らないこと。初動の破綻は多くがここに起因します。

T T T(医療3要素)

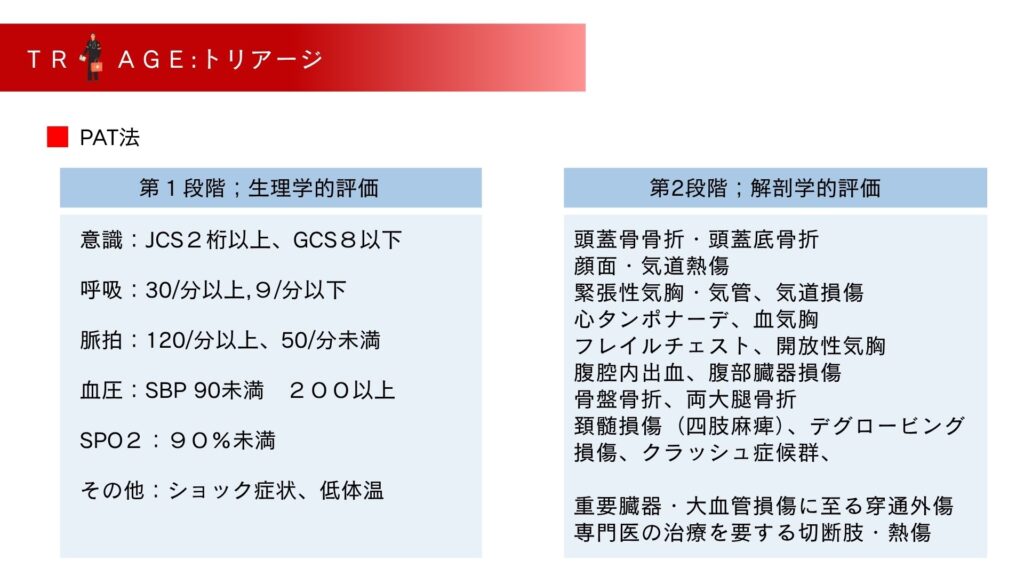

- Triage:一次(START/JumpSTART)→二次(生理・解剖・機転・弱者)を繰り返す。

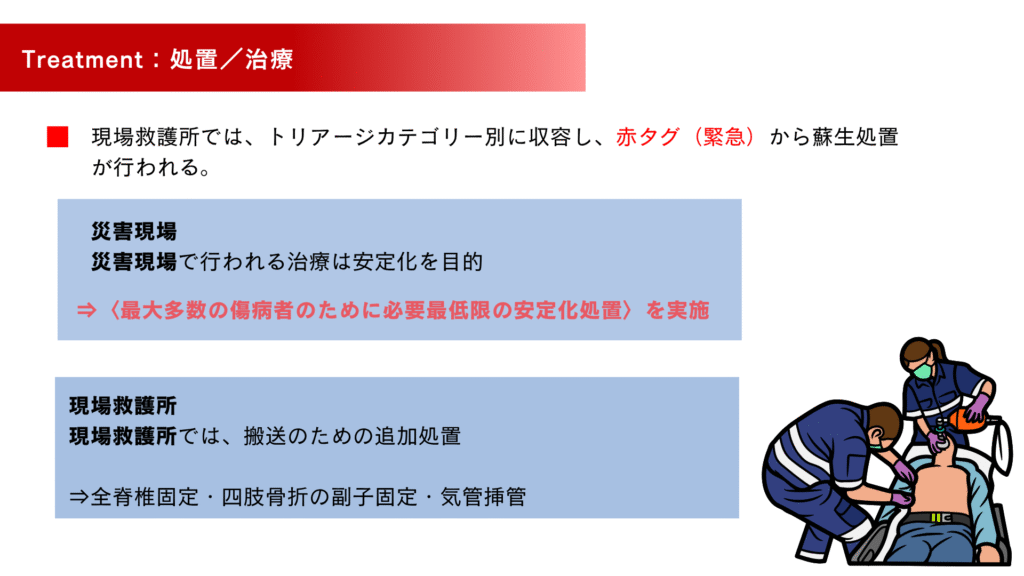

- Treatment:現場は安定化に徹し、赤へ資源集中。

- Transport:分散搬送で医療の質を守る。EMIS等で病院受入を即時共有。

3. START(成人)――30秒の一次判定

処置は「気道確保」と「圧迫止血」だけ。

- 歩行可 → 緑

- 無呼吸 → 気道確保で呼吸再開 赤/再開なし 黒

- 呼吸数 <10 または ≥30/分 → 赤

- 橈骨脈触知不能/CRT>2秒/蒼白冷汗 → 赤

- 簡単な指示に従えない → 赤/従える → 黄

4. 小児は PAT + JumpSTART

小児は代償が効くため、悪化が早いのが特徴。まず PAT(三角形評価:外観・呼吸労作・循環)で危険サインを5–10秒で把握し、一次判定は JumpSTART を使用。(消防庁, 厚生労働省)

JumpSTART

【絵】PATの三角とJumpSTARTフロー

5. 二次トリアージ――精度を上げて“昇格/降格”を管理

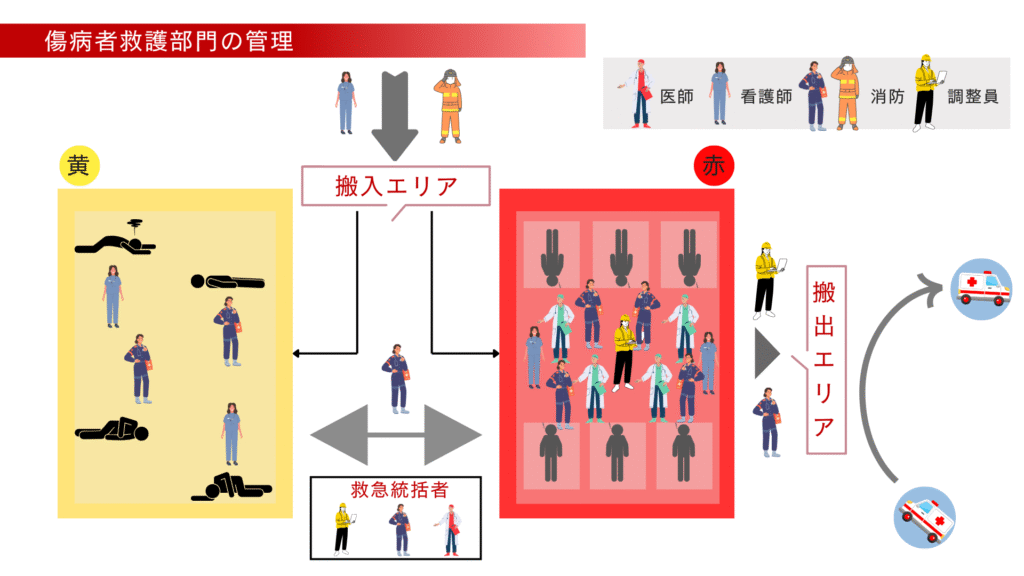

搬入エリア・治療エリア・搬出前・病院到着時に繰り返し再評価。指標は以下を総合します。

- 生理学:血圧、心拍、呼吸、SpO₂、体温、GCS

- 解剖学:頭頸胸腹、骨盤、切断、熱傷(%TBSA)、気道熱傷

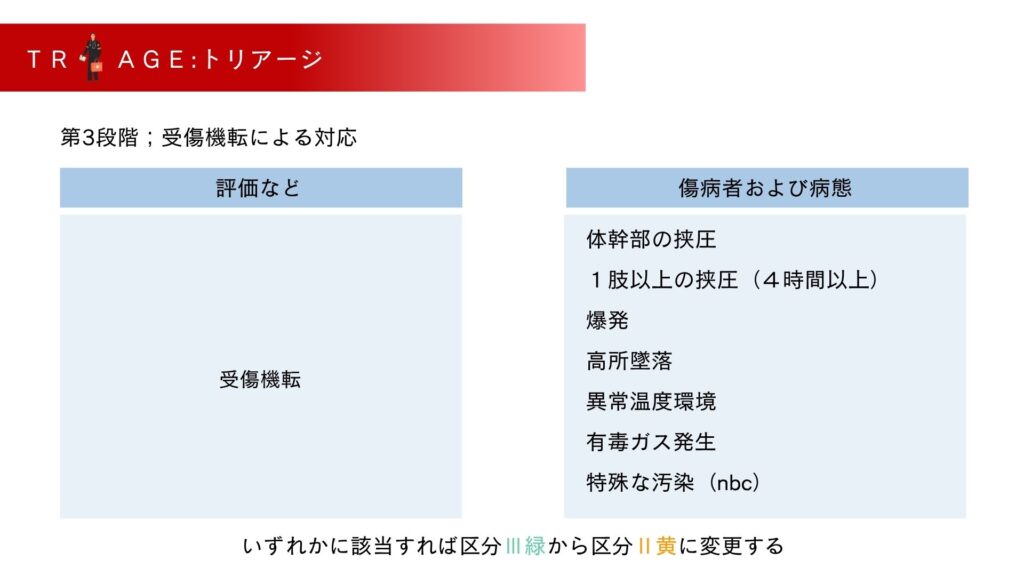

- 受傷機転:高エネルギー外傷、爆発、挟圧、NBC

- 災害弱者:小児・高齢・妊娠・基礎疾患

タグの扱い

- 昇格:新タグを装着し、旧タグに二重線+理由・時刻・判定者を明記。

- 降格:原則医師判断。旧タグは保存し、変更履歴を残す。

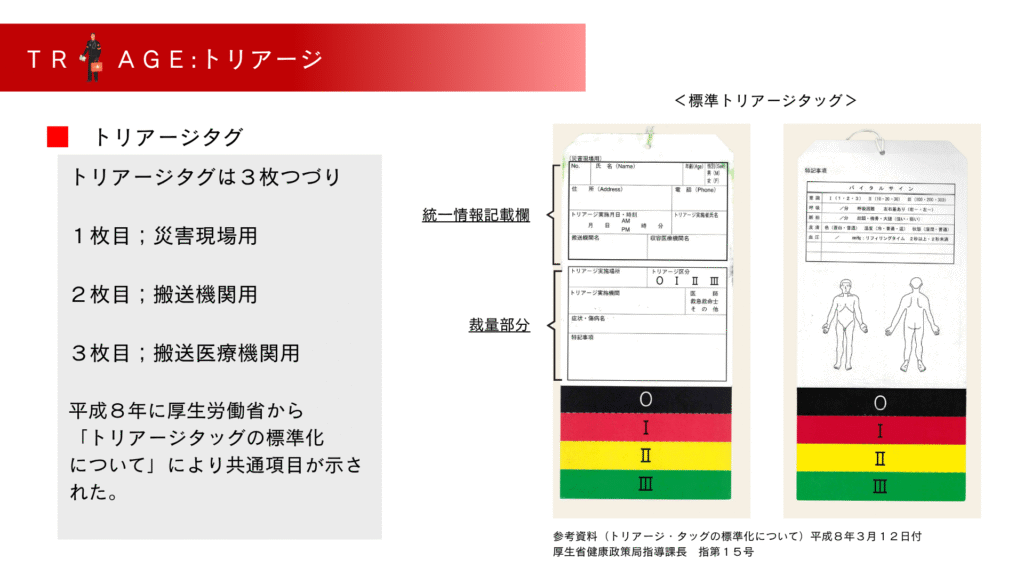

国内のタグは四色・3~4枚綴りで上部様式が全国統一(平成8年「トリアージタッグの標準化について」)。耐水紙、右手首優先で装着します。」 - 装着優先順位:右手→左手→右足→左足→首

6. 現場処置(Treatment)の原則――“安定化”と“パッケージング”

現場は根治ではなく安定化(Stabilization)に特化。気道管理、止血、全脊椎固定、骨折副子固定、必要時の挿管など、搬送に耐えるパッケージングを整えます。赤に資源を集中、黄色は「赤へ変化しないか」を監視、緑は早期に集約搬送。

7. 搬送(Transport)――重症ほど分散、軽症は集約

一つの病院に重症が集中すると処置が遅延し質が低下。重症は外傷センター・バーンセンター・小児病院など専門性を踏まえて分散、軽症はバス等で遠方へ集約搬送するのが効率的です。受入可否は EMIS 等でリアルタイム共有、都道府県の実施基準(消防法改正により策定義務)に沿って決定します。(ready.scot, 厚生労働省)

8. 先着隊が握る「ダイヤモンドの5分」

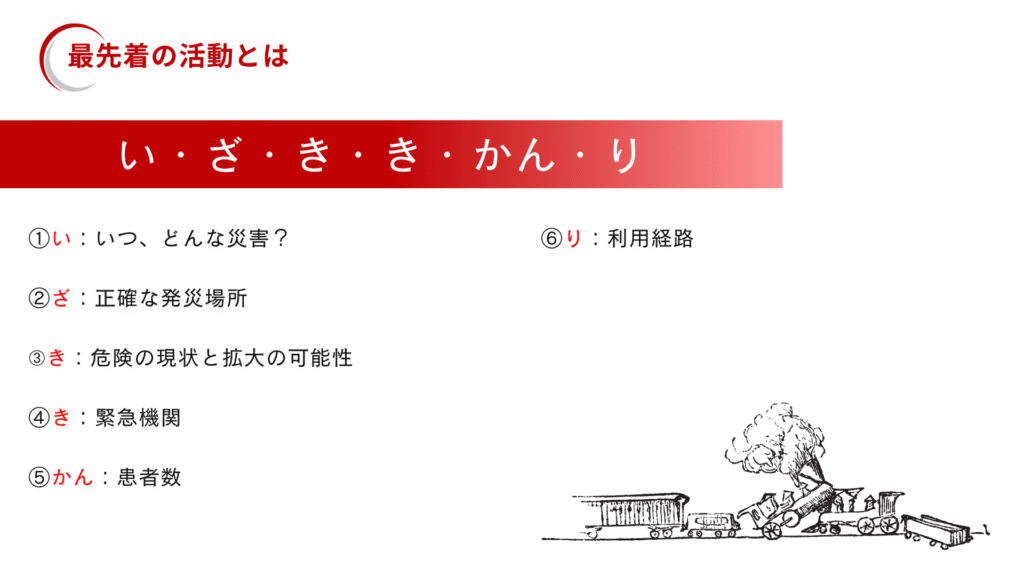

無線で質問攻めにせず、先着隊の初動を守る。報告は いざ危機管理 で簡潔に。合言葉は:

「す・し・あん・じょう・ほう・よう・ばしょ取り」

す:スイッチ(災害モード宣言)/ し:指揮(指揮宣言・系統確立)

あん:安全(PPE・ゾーニング)/ じょう:情報収集(現認+聴取)

ほう:報告(METHANE)/ よう:要請(部隊・資材を具体に)

ばしょ取り:指揮所・救護所・集積所・ヘリポート等の配置決定

この一連でCSCAを素早く立ち上げ、後続を正しいレールに乗せます。

9. 体制・法令・要請系統の再確認

- トリアージタグ標準化(健医発第15号, 1996):上部様式は全国統一、下部は地域裁量。耐水紙・3~4枚綴り。(CHEMM)

- 消防法改正(搬送・受入れルール):都道府県は協議会を設置し、実施基準(搬送先選定・情報伝達・受入確保)を策定。現場はこの基準に従って運用。(厚生労働省)

- DMAT:医師・看護師・業務調整員で編成。厚労省医政局/DMAT事務局が派遣調整・搬送手段(自衛隊等)確保・受入医療機関確保などの本部機能を担う。最新の派遣要領は令和7年7月更新。(厚生労働省)

- EMIS:災害時に病院の受入可能数を共有し、搬送先決定を迅速化。日本DMATが運用。(ready.scot)

10. まとめ――CSCAを固め、赤に資源を集中させる

- CSCAを確実に立ち上げてから、TTTへ。 (CHEMM)

- START/JumpSTARTで重症を逃さない。 (インフォコム株式会社, 消防庁)

- タグは正しく書き、再評価で精度を上げる。 (CHEMM)

- 赤に資源を集中し、分散搬送で医療の質を守る。 (ready.scot, 厚生労働省)

準備は裏切りません。隊として型を共通化し、反復訓練で“迷わない現場”を作りましょう。

参考・出典(主要)

- CSCATTT / METHANE:BJA Education “Major Incidents: Triage and the METHANE message” ほか。(CHEMM, wakayama-med.jrc.or.jp)

- START:一次トリアージの基準と介入制限。(インフォコム株式会社)

- JumpSTART / PAT:Lou E. Romig, MD 原著および総説。(消防庁, 厚生労働省)

- ゾーニング(コーデン):Police Scotland / UK Policing のインナー/アウターコーデン指針。(消防庁, 厚生労働省)

- トリアージタグ標準化(健医発第15号)、EMIS、災害医療の現状(厚労省)。(CHEMM, ready.scot)

- 消防法改正・実施基準、救急業務のあり方(消防庁)。(厚生労働省, 消防庁)

- DMAT派遣要領(最新):令和7年7月22日付通知。(厚生労働省)

付録:FAQ(現場でよく出る質問)

Q1. 黒タグは“搬送しない”のですか?

A. 「最終搬送」です。治療可能性がない、または極めて低いと判断された例であり、現場安全・心理的配慮のための隔離と記録管理が重要。地域の実施基準・警察との連携手順に従ってください。(厚生労働省)

Q2. 途中で状態が改善・悪化したら?

A. 二次トリアージで昇格/降格を管理。タグに二重線で変更履歴(時刻・判定者・理由)を必ず残します。(CHEMM)

Q3. 小児で無呼吸の時は?

A. 5回の補助換気を行ってから判定します(JumpSTART)。(消防庁)

Q4. 受入先が決まらない場合は?

A. 都道府県の実施基準に基づき、協議会ルールで受入医療機関を確保します。EMISの状況も参照してください。(厚生労働省, ready.scot)